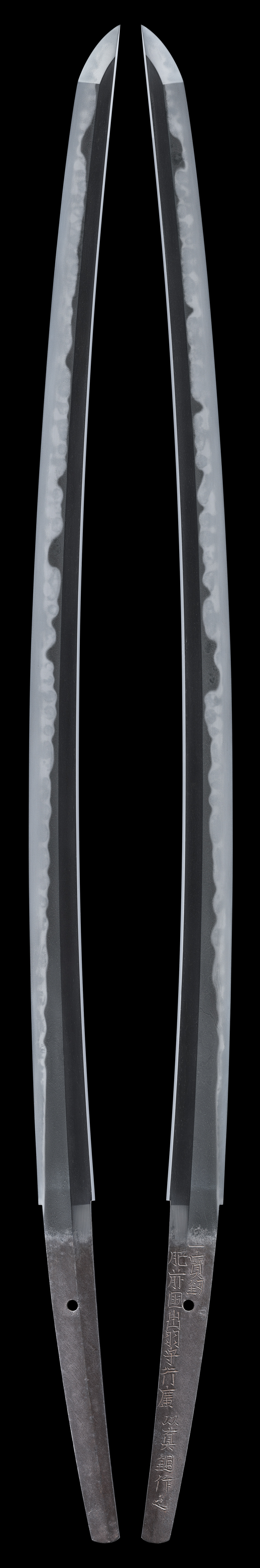

Katana[Dewa-no-kami Yukihiro (1st generation)][N.B.T.H.K]Tokubetsu Hozon Token

Stock No:KA-080225

Paper(Certificate): [N.B.T.H.K] Tokuebtsu Hozon Token

Country(Kuni)/Period(Jidai): Hizen(Kumamoto),Middle Edo period about 1661~

Blade length(Cutting edge): about 69.2cm

Curve(SORI): about 1.5cm

Width at the hamachi(Moto-Haba): 3.32cm

Thickness at the Moto-Kasane: 0.72cm

Wide at the Kissaki(Saki-Haba): 2.70cm

Thickness at the Saki-Kasane: 0.60cm

Habaki: Two parts, Gold and Silver foill Habaki

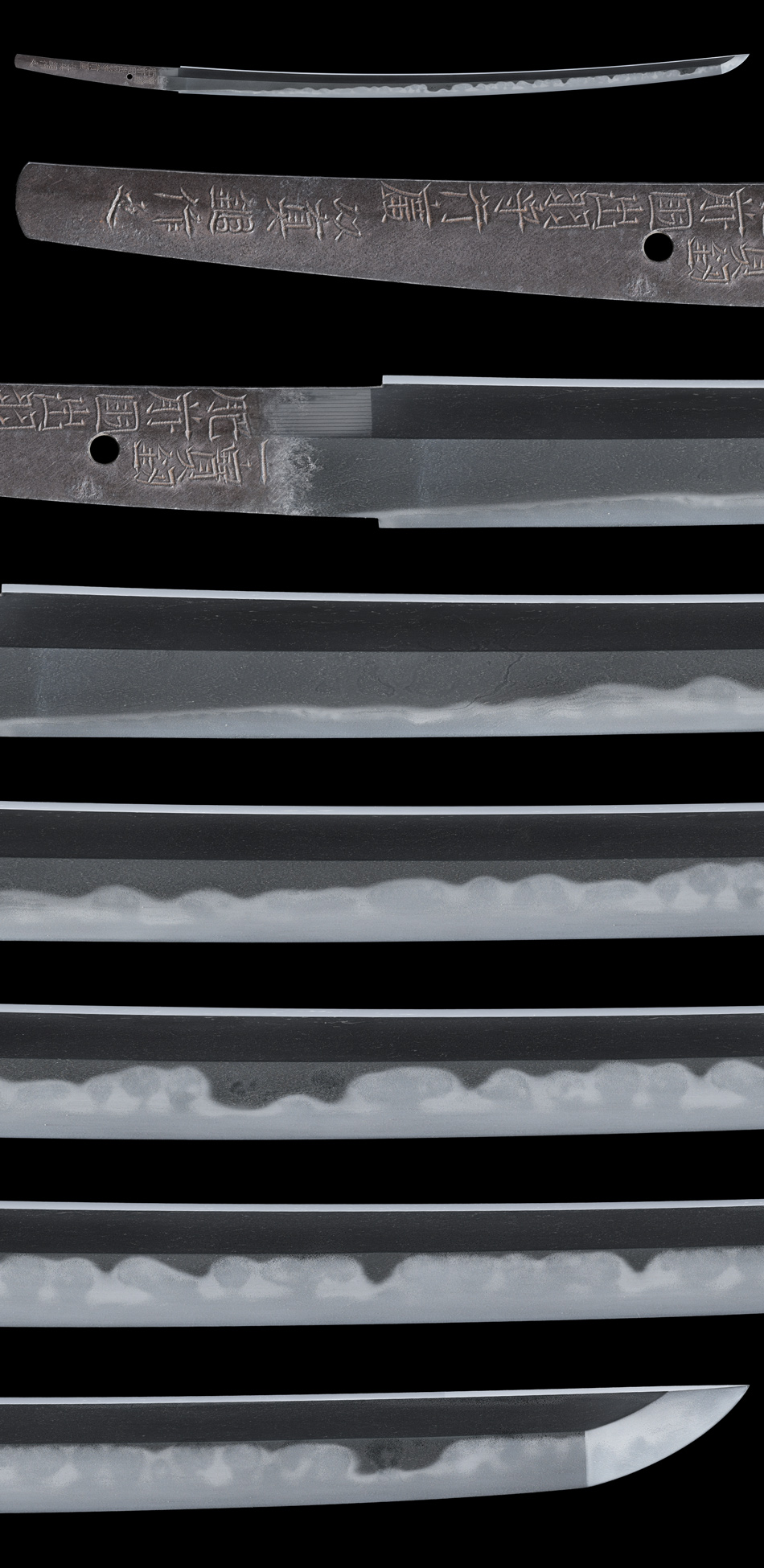

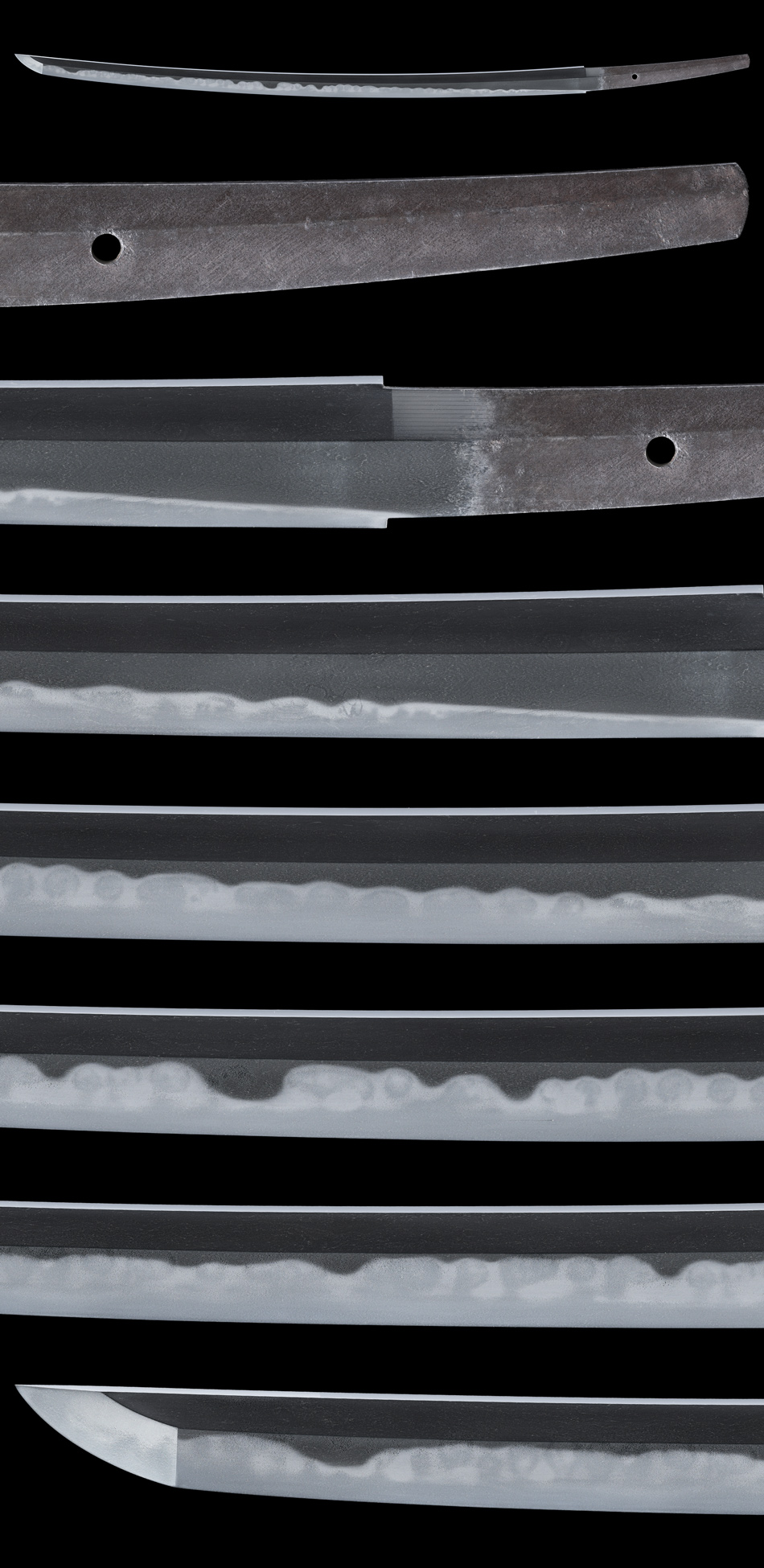

Sword tang(Nakago): Unaltered,Sujikai file pattern

Rivet Holes(Mekugiana): 1

Lenghth of Koshirae: about 106.5cm

Shape(Taihai): Shinogizukuri, Iorimune,Chu-kissaki

Jigane(Hada): Ko-itame with Jinie and Chikei

Temper patterns(Hamon): Choji-midare

Temper patterns in the point(Bohshi): Midarekomi then komaru round tip

Registration Card: Tokyo

【Additional Information】

江戸初期の肥前刀工を代表する名工、一出羽守行廣。一肥前国出羽守行廣、肥前国出羽大守藤原行廣、などと銘切りします。同工は肥前刀の祖である初代忠吉の孫、初代河内大掾正廣の弟にあたり、名は橋本九郎兵衛といい、正保五年(1648)に出羽大掾、寛文三年(1663)に出羽守を受領しました。初代肥前国出羽守行廣は石堂一派から備前伝を学び、銘鏨に一文字を現す鏨「一」を刻すことで有名な鍛冶で、肥前一文字と称されます。また慶安三年(1650)、長崎に於いて和蘭陀鋼「オランダ鉄」の鍛法も学び、鍛刀技に取り入れたと伝えられており、確かに茎に「阿蘭陀鍛」と刻すものを残します。天和三年(1683)五月に行年六十六歳で没するまで、多くの弟子を名工に育て上げた高位の優工です。行廣家はその後も繁栄し六代まで続きます。

本作体配は、刃長を二尺二寸八分弱、身幅元先で広く、重ね尋常、肉置き豊かで量感があり、反り適度に利き、中切っ先が延び心となる鋭利で豪壮な刀姿を呈します。鍛はよく詰んだ小板目肌で、地沸微塵に厚く付き、力強い地景入り、潤いに富む精強な地鉄であります。刃文は丁子乱れを主とした大変華やかな乱れ刃で、刃区より徐々に焼きを高めて、末備前に見られるような蟹の爪風の刃や、袋丁子、蛙子丁子などを交え、物打ち付近では鎬にかかるほどに達するなど、大変覇気のある焼刃となります。帽子は焼刃の勢いそのままに乱れ込み先小丸に長く返ります。茎は生ぶ、黒錆落ち着き、艶やかな風合いで、鉄の状態は極めて良好です。鑢目は筋違で、刀銘を刻します。拵は時代金具を配し、図柄を分けて鞘塗するなどして、入念に製作された趣深い品が附きます。本刀は、出羽守行広の傑出の名刀です。茎に「一宝剣」と冠した事も頷ける、高い熱量で鍛錬された上々の出来の一刀であります。白鞘、金銀二重はばき、変塗鞘打刀拵、特別保存刀剣鑑定書。

For Reference Only. All prices and settlements are in Japanese yen.