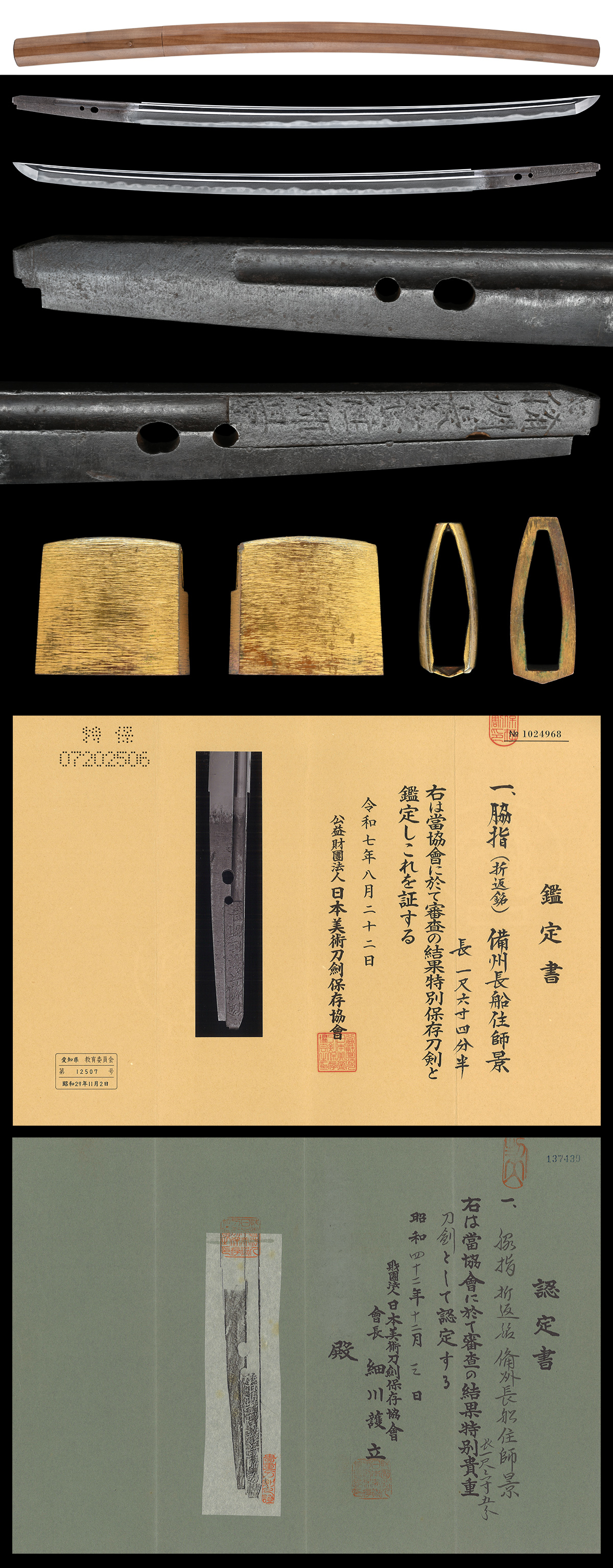

Wakizashi [Bishu-osafune-ju Morokage][N.B.T.H.K] Tokubetsu Hozon token

Stock number:SWA-110225

Paper(Certificate): [N.B.T.H.K] Tokubetsu Hozon Token

Country(Kuni)・Era(Jidai): Bizen(Okayama)・Early Muromachi period about 1449~

Blade length(Cutting edge): 49.8cm

Curve(SORI): 0.9cm

Width at the hamachi(Moto-Haba): 2.46cm

Thickness at the Moto-Kasane: 0.60cm

Wide at the Kissaki(Saki-Haba): 2.10cm

Thickness at the Saki-Kasane: 0.55cm

Habaki: One part, Gold plated Habaki

Sword tang(Nakago): Orikaeshi-mei

Rivet Holes(Mekugiana):2

Shape(Taihai): Shinogizukuri, Iorimune

Engraving : Bohi on each side

Jigane(Hada): Itame and mokume

Temper patterns(Hamon):

Temper patterns in the point(Bohshi):

Registration Card: Aichi 1954

【Additional Information】

大宮派は、祖である国盛が、鎌倉時代後期から南北朝時代初期にかけて、山城国猪熊通大宮より備前国大宮へ移住したことから始まる一派で、助盛、盛重、盛利、盛景、師景らが代表工とされます。同派は、同時期の備前兼光一門と互いに腕を競い、沸が強く、相伝備前の色濃い作域を示す一方、山城伝の作品もあり、刃文も湾れを基調とした互の目乱れ、蛙子風の刃から、青江風の直刃と多彩です。室町期に近づくと、他の長船物とほぼ同様の作柄となります。初代師景(もろかげ)は、同派盛景の子と伝え、南北朝時代 康暦頃から室町時代初期 応永十二年までの作が残ります。師景は、室町時代中期 永正頃まで四代にわたって代を重ねています。

本作は刃長が一尺六寸四分半、身幅やや細身ながら、焼刃確りとして、折り返し銘となる貴重な一作です。地鉄は、板目肌に杢目交じり、一部流れごころ、地肌潤って映りが立ちます。刃文は匂勝ちの互の目乱れに、小互の目、尖り刃、角張った刃などを交え、処々金線などが掛かるなどして働き、変化に富んだ華やかな出来口となります。帽子は、そのまま乱れ込み先尖りごころに返ります。茎は、風合いの良い黒錆が艶やかで、折り返し銘で刀工銘が残ります。本刀は備州長船住師景、折り返し銘の一口。鉄良く冴えて、華麗な刃を呈す優刀としてご紹介いたします。白鞘、金鍍金一重はばき、特別保存刀剣鑑定書。

For Reference Only. All prices and settlements are in Japanese yen.