| Tags | Jo-saku, Tokubetsu Hozon Token |

|---|

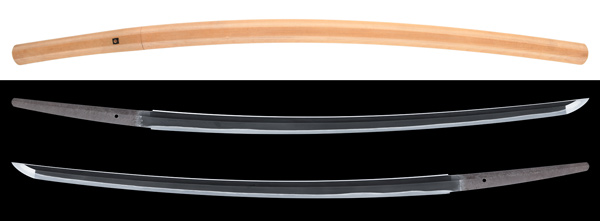

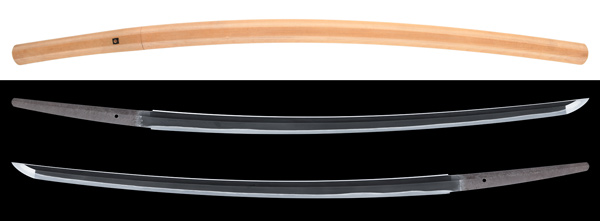

Katana [Fujiwara Kiyondo(Minamoto Kiyomaro school)][N.B.T.H.K]Tokubetsu Hozon Token

Stock number:KA-030125

Paper(Certificate):[N.B.T.H.K] Tokubetsu Hozon Token

Country・Era:Musashi(Tokyo)・Late Edo period 1866

Blade length(Cutting edge): about 75.4cm

Curve(SORI): about 2.1cm

Width at the hamachi(Moto-Haba): 3.40cm

Thickness at the Moto-Kasane: 0.79cm

Wide at the Kissaki(Saki-Haba): 2.70cm

Thickness at the Saki-Kasane: 0.60cm

Habaki: One part, gold foil Habaki

Sword tang(Nakago): Unaltered, Sujikai file pattern

Rivet Holes(Mekugiana): 1

Shape(Taihai): Shinogizukuri,Iorimune,Chu-kissaki

Jigane(Hada): Itame with masame

Temper patterns(Hamon): Suguha with notare

Temper patterns in the point(Bohshi): Sugu then komaru round tip

Registration Card: Tokyo 1951

【Additional Information】

清人は、文政十年(1827)羽州庄内湯温海生まれ。庄内藩の抱工であった齋藤小四郎の養子であり、本名を齋藤小市郎と云う。嘉永五年(1852)に出府し、庄内出身の金工師である船田一琴らの紹介で、「四谷正宗」の異名をとる稀代の名工 源清磨に師事する。嘉永七年(1854)師清磨が自刃した後、多くの門弟が逃げ去る中、一人後事の処理に当たり、師の残した刀債を完済し、清磨の妻子を養ったと伝える。師恩に報いるその一念、その働きは、同工の高潔なる人格を広く知らしめる。安政四年(1857)に庄内藩工となり、慶応三年(1867)上洛、豊前守を受領する。晩年は故郷に戻り、明治三十四年(1901)に七十五歳で没す。同工作風は、豪壮な刀姿に師伝の沸を強調した相州出来のもの、柾目鍛の大和伝の作品などがみられる。

本作刃長を二尺四寸九分と、常寸を越して長さがあり、反り深く利き、身幅元先で確りとし、重ね尋常で中切っ先となる。肉置き豊かで、ずしりと重量感があり、重厚で気品のある刀姿を呈す。よく詰んだ板目は総体流れ心となり、地沸微塵に厚く付き、処々地景太く入り、深く澄んだ美麗な地鉄となる。刃文は直刃に浅い湾れを交えた焼刃で、刃縁に小沸が柔らかに付き、その上に処々荒い沸が付いて煌めき、爛々と良く冴える。帽子はそのまま直ぐで先小丸に返る。茎は生ぶ、筋違鑢で、注文銘と刀工銘、年紀を刻す。源清麿門人 庄内藩工の藤原清人。力感あふれた出来口の本作は、同工の類まれな才覚と技量をもって鍛刀された注文打ちの逸品である。白鞘、金一重はばき、特別保存刀剣鑑定書。

For Reference Only. All prices and settlements are in Japanese yen.