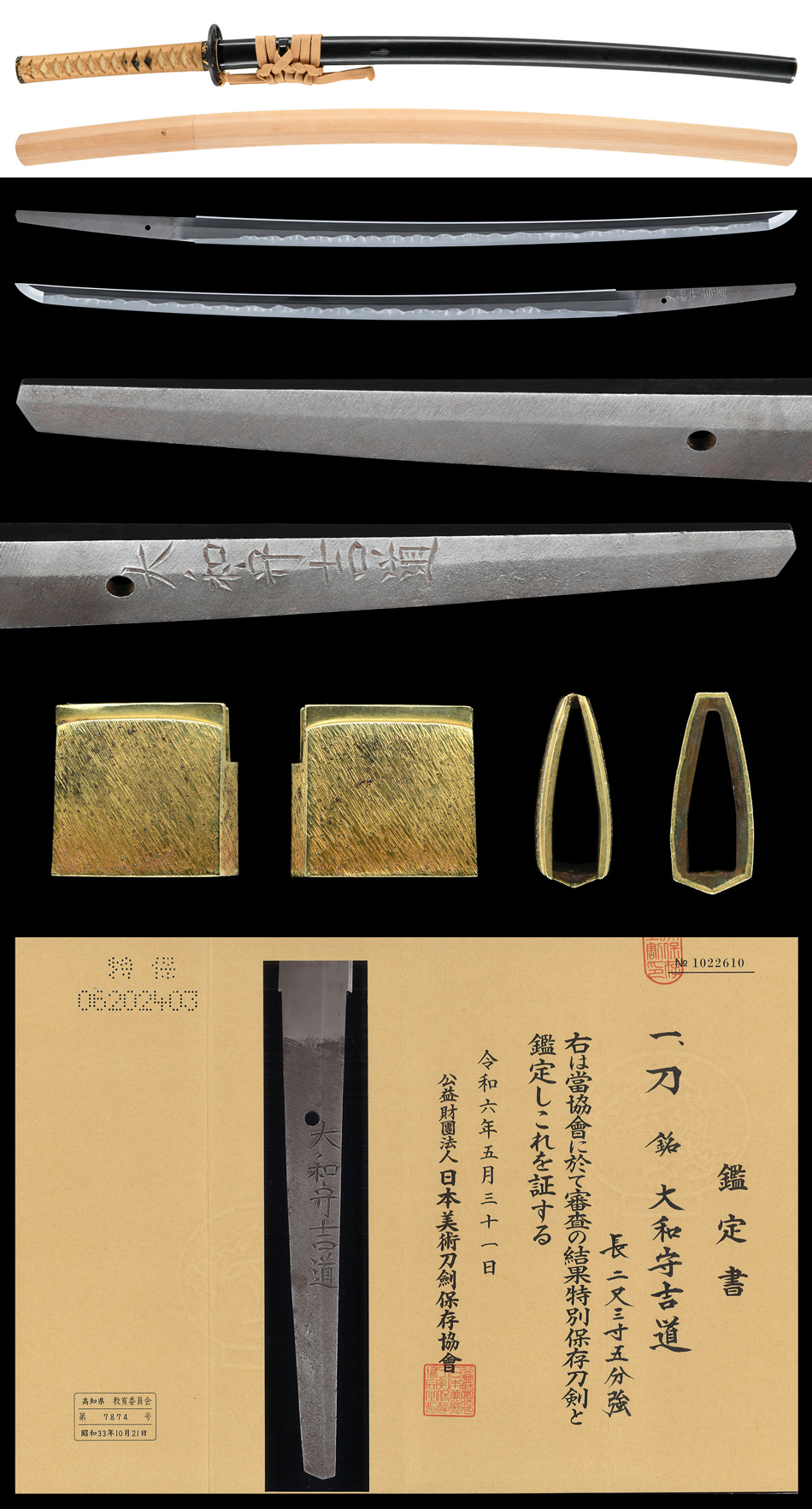

Katana[Yamato-no-kami Yoshimichi (2nd generation)(Wazamono)][N.B.T.H.K]Tokubetsu Hozon Token

Stock No:KA-080825

Paper(Certificate): [N.B.T.H.K] Tokuebtsu Hozon Token

Country(Kuni)/Period(Jidai): Settsu(Osaka), Middle Edo period about 1673~

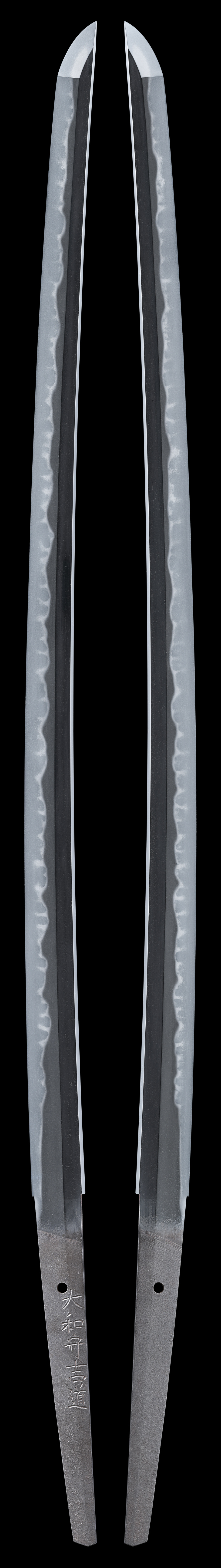

Blade length(Cutting edge): 71.2cm

Curve(SORI): 1.0cm

Width at the hamachi(Moto-Haba): 3.25cm

Thickness at the Moto-Kasane: 0.80cm

Wide at the Kissaki(Saki-Haba): 2.60cm

Thickness at the Saki-Kasane: 0.55cm

Habaki: One part, Gold foill Habaki

Sword tang(Nakago):Unaltered, Katte-Sagari file pattern

Rivet Holes(Mekugiana): 1

Length of Koshirae : about 100.5cm

Shape(Taihai): Shinogizukuri, Iorimune,Chu-kissaki

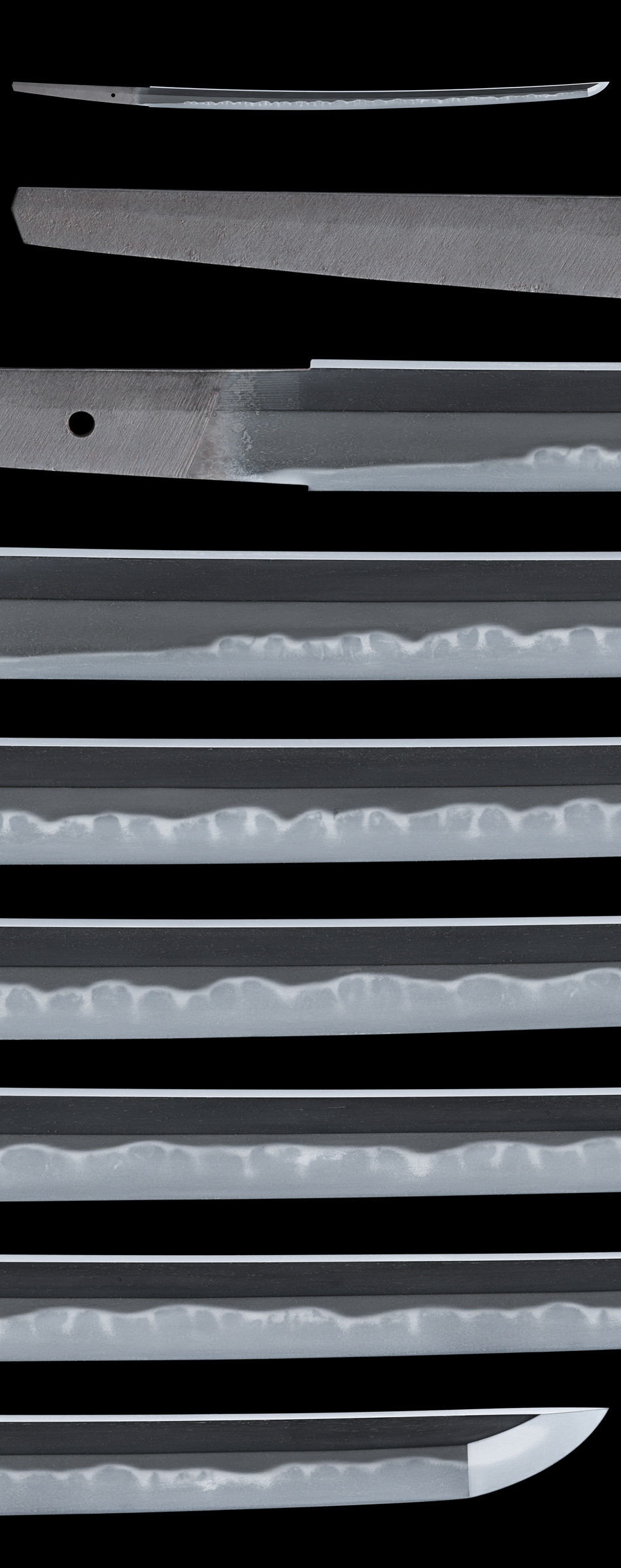

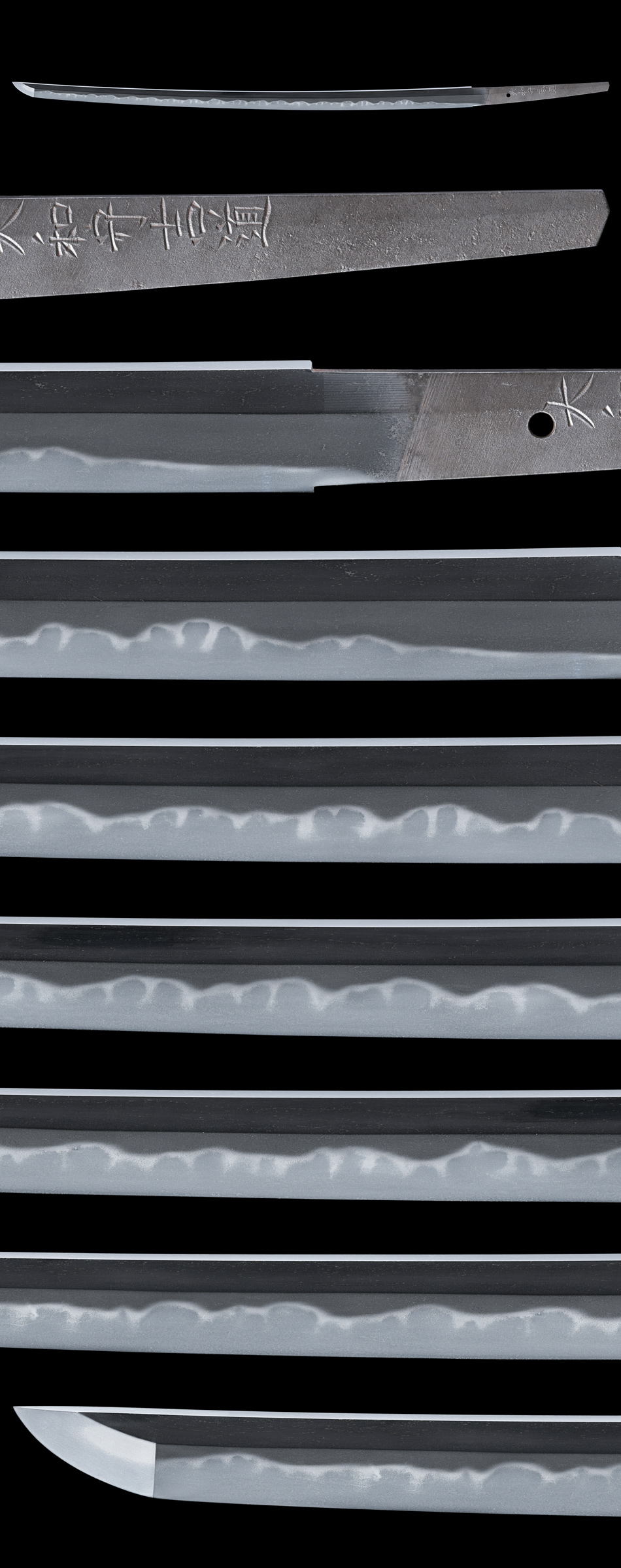

Jigane(Hada): Ko-itame

Temper patterns(Hamon): Choji with Gunome

Temper patterns in the point(Bohshi): Sugu then komaru round tip

Registration Card: Kochi 1958

【Additional Information】

初代大和守吉道は、本名を三品宇左衛門といいます。初代大阪丹波守吉道の次男にあたり、二代河内守国助、多々良長幸と共に、関西における「丁子乱れの三名人」と称される良工です。江戸時代初期 承応頃(1652~)から延宝頃(1673~)までの年紀を切る作刀が残ります。作風は、中河内に似た丁子乱れ、拳形丁子や、丹波守吉道一門の家伝である簾刃が交じるもの、濤瀾風等があります。本作は、二代大和守吉道の一作とみられます。三品四郎兵衛、後に伝右衛門といい、播磨国姫路でも鍛刀したため、「姫路大和」とも呼ばれます。また寛文頃に常陸国、水戸徳川家・光圀公に招聘され、一時同地で駐槌したと記録されるなど、師伝の技術をよく継いだ優工であります。

本作体配は、刃長を二尺三寸五分強、身幅広く、重ね厚く、反りやや浅め、鎬筋がキッチリ立って、中切っ先となる、がっしりとして健全な刀姿の一口です。地鉄は小板目肌に地沸が付き、総体破綻なく、良く詰んだ精良な肌となります。刃文は直ぐで焼き出し、丁子を主調に互の目交じり、総体焼頭が丸く、上品で華やかな乱れ刃となります。刃縁に小沸が良く付いて、匂口締まり心に明るく冴えます。刃中には足繁く入って働きます。帽子は直ぐとなり先小丸に返ります。茎は生ぶ、勝手下がり鑢目で、堂々たる銘を刻します。拵は黒漆変塗鞘、赤銅金具と、家紋を散らした鉄時代鍔でまとまった優品です。本作は二代大和守吉道の健全な姿の一作で、大阪物らしい華麗な出来口の優刀としてご紹介いたします。白鞘、金一重はばき、黒漆変塗鞘打刀拵、特別保存刀剣鑑定書。

For Reference Only. All prices and settlements are in Japanese yen.