Katana [Bizen-koku-ju Osafune jiro-zaemon-no-jo Fujiwara Katsumitsu(Yoki-wazamono)] [N.B.T.H.K] Tokubetsu Hozon Token

Stock No:KA-090125

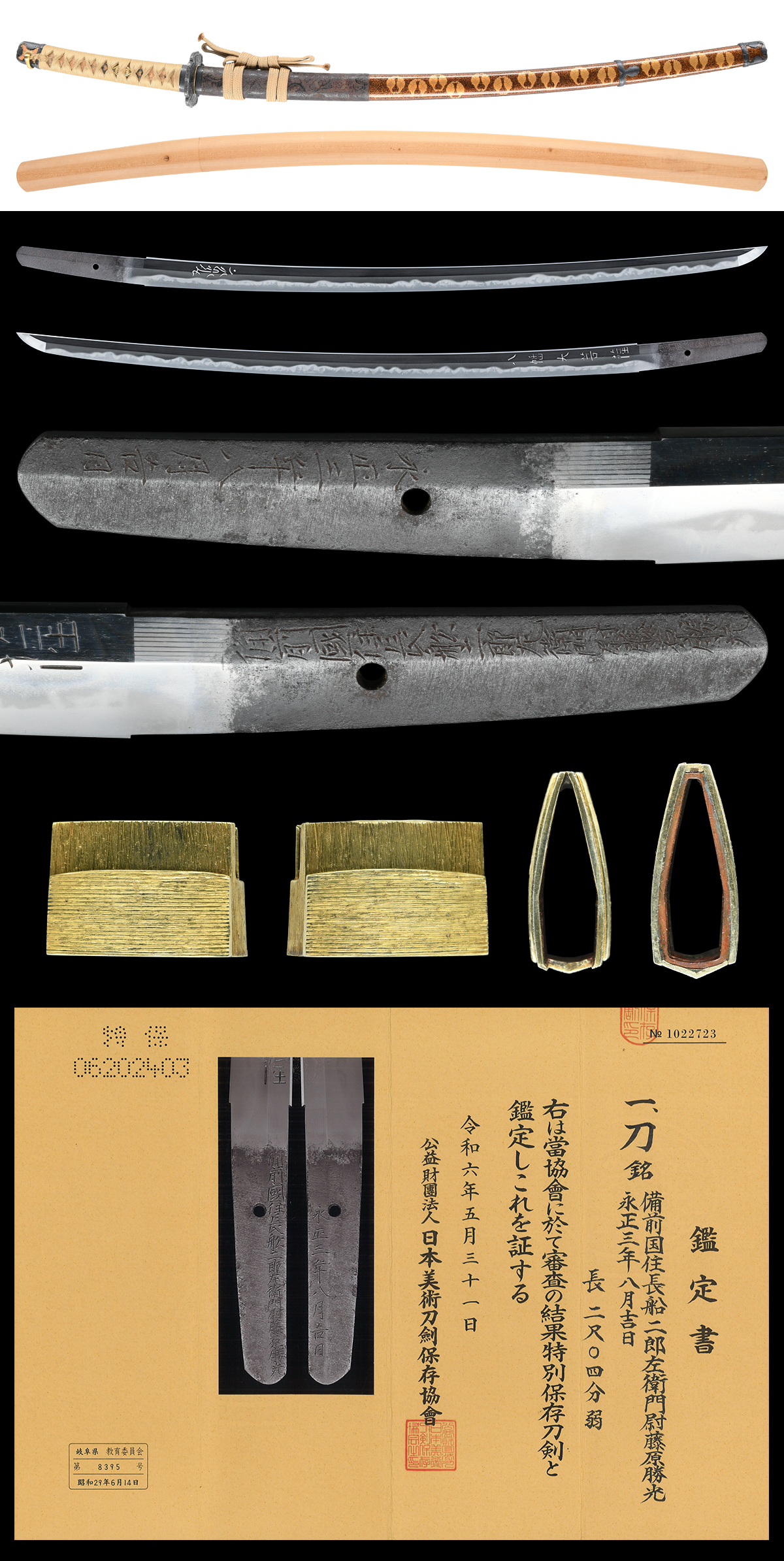

Paper(Certificate): [N.B.T.H.K] Tokuebtsu Hozon Token

Country(Kuni)/Period(Jidai): Bizen (Okayama),Middle Muromachi Period 1506

Blade length(Cutting edge): 61.8cm

Curve(SORI): about 1.4cm

Width at the hamachi(Moto-Haba): 2.90cm

Thickness at the Moto-Kasane: 0.74cm

Wide at the Kissaki(Saki-Haba): 2.20cm

Thickness at the Saki-Kasane: 0.55cm

Habaki: Two parts, Gold foill Habaki

Sword tang(Nakago):Unaltered, Kattesagari file pattern

Rivet Holes(Mekugiana): 1

Lenghth of Koshirae: about 101.5cm

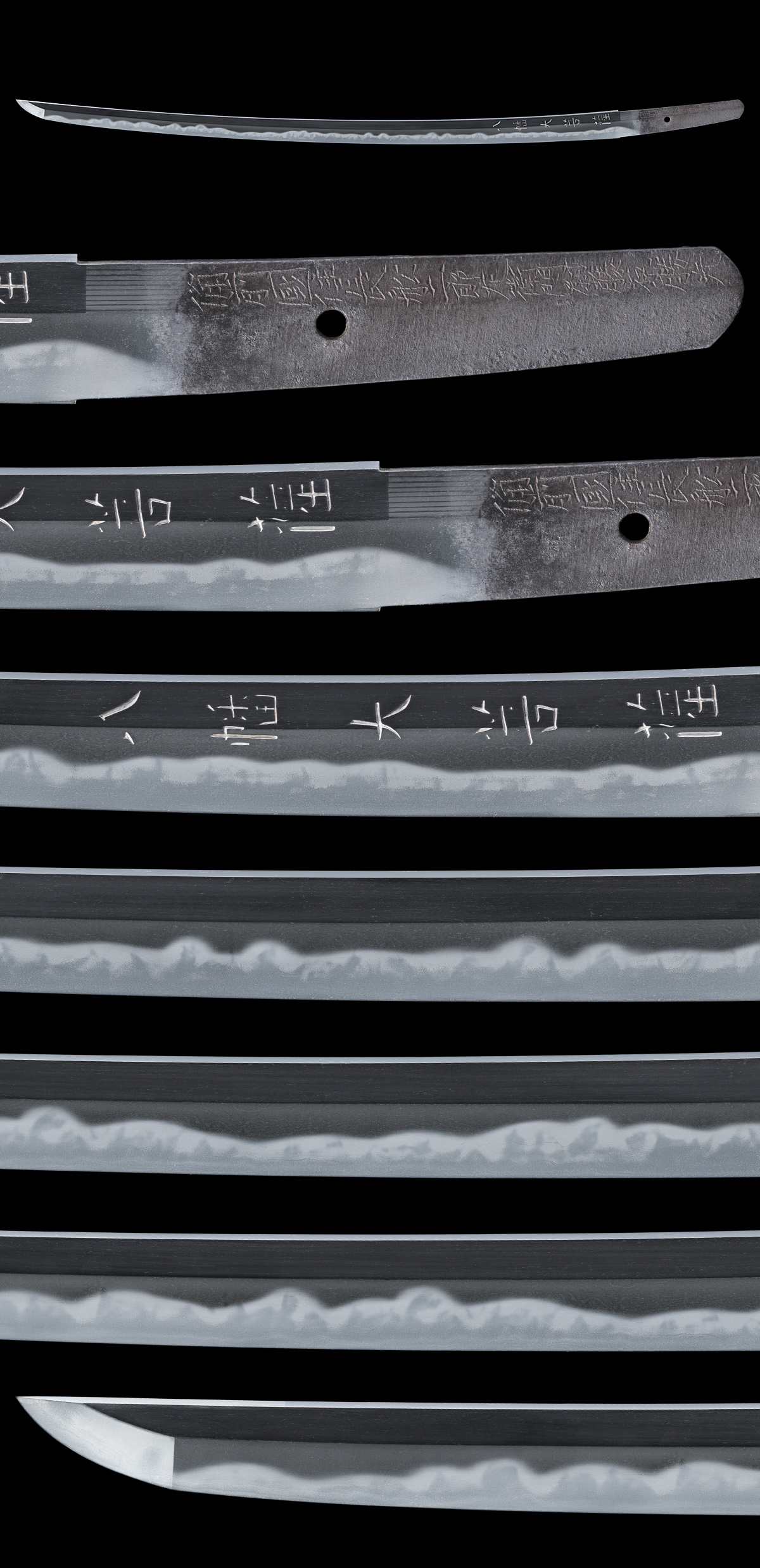

Shape(Taihai): Shinogizukuri, Iorimune,Chu-kissaki

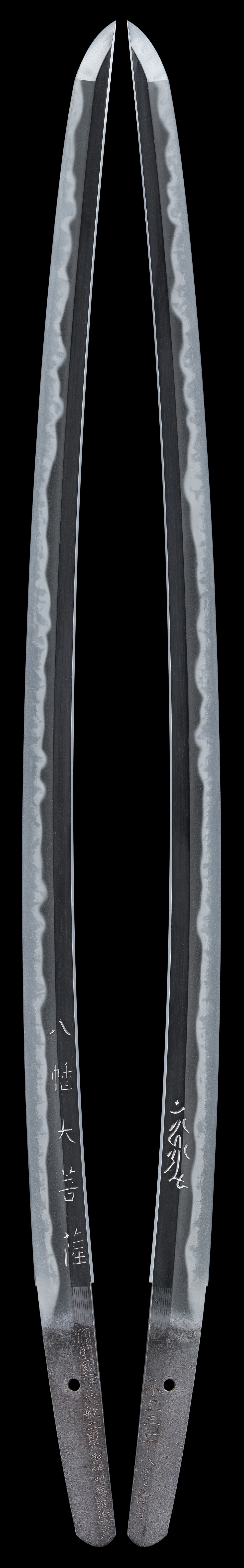

Engraving: Hachiman-dai-bosatsu written on Kanji on front side,Bonji on back side

Jigane(Hada): Itame with mokume,Jinie,Chikei,Utsuri

Temper patterns(Hamon): Choji-midare with Ko-gunome and Togariba

Temper patterns in the point(Bohshi): Midarekomi then Togari round tip

Registration Card: Gifu 1954

【Additional Information】

室町時代における備前刀は、幕府の対外貿易、戦乱の時代による刀剣需要の増大によって美濃国と並び刀剣の大量生産を行っていた時代でした。これら大量生産品の中には束刀、数打物と呼ばれる粗悪品もありますが、俗名の入った作品などを含む注文打など、優れた刀が現在まで多く残っている時代でもあります。「末備前」とは室町時代後期における備前長船刀工を指します。同時代においては勝光、祐定、清光、忠光、則光の名をよく聞きます。次郎左衛門尉勝光は、初銘を「二郎」左衛門勝光とし、長船五郎左衛門尉清光と共に備前鍛冶の双璧と称されています。同工は、右京亮勝光の子と伝わり、修理亮勝光、次郎兵衛尉治光兄弟の父にあたります。初期銘、二郎左衛門の頃は、叔父の左京進宗光との合作が多く、子である修理亮勝光、次郎兵衛尉治光や、与三左衛門尉祐定との合作も遺しています。作風は末備前一般に共通する腰開きの互の目を主調とした刃文を焼きますが、直刃も上手であり、作域は広いです。備前国住長船勝光、備前国住長船次郎左衛門尉勝光、備前国住長船二郎左衛門尉勝光などと銘を切ります。

本刀体配は刃長が二尺四分弱、身幅、重ね共に確りとし、先反り利き、中切っ先が延び心となる鋭利で、当時の片手打ち姿を呈す一口であります。表に「八幡大菩薩」、裏に梵字を彫刻します。地鉄はよく練れた板目に杢目を交え、地沸付き、肌目に沿って細かに地景が入り、棟寄りに映りが立ちます。刃文は丁子乱れを主調に、小互の目、尖り刃交じり、処々高低が付いて、華やかな乱れ、匂口大変よく冴えます。刃中には足・葉が入り、金線が絡んで盛んに働きます。帽子はそのまま乱れ込み、先尖り心に返ります。茎は生ぶ、丁寧な鑢がかかり、俗名入りの長銘と年紀を刻します。拵は金梨地に茗荷家紋を散らした絢爛豪華で、同作に相応しい優品が附いております。本刀は備前長船二郎左衛門尉勝光の作で、末備前の上工たる力感漲る出来口が顕現します。白鞘、金着二重はばき、金梨地家紋散半太刀拵、特別保存刀剣鑑定書。

For Reference Only. All prices and settlements are in Japanese yen.