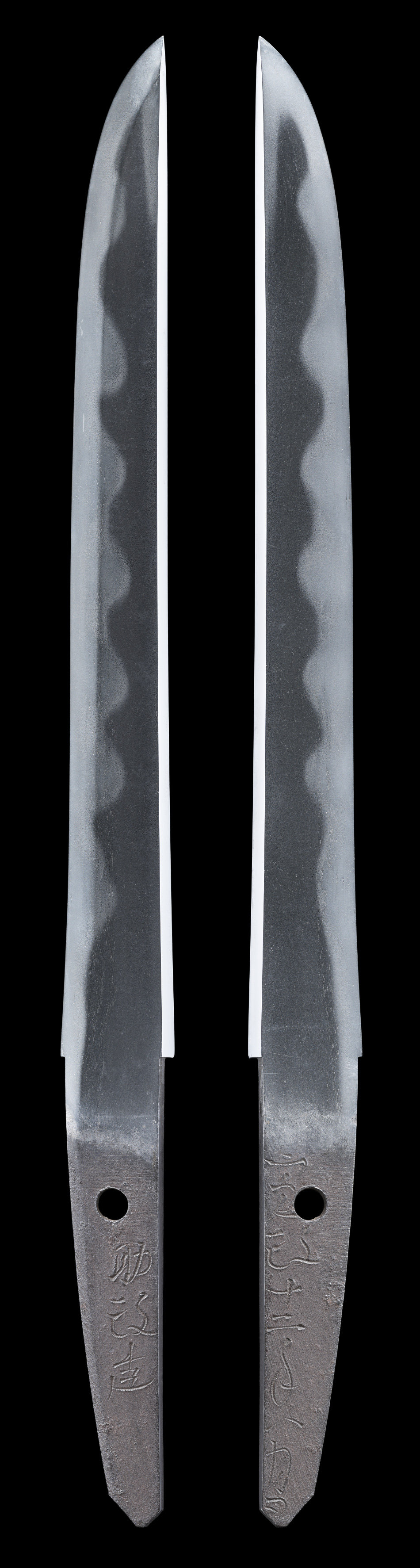

Tanto [Sukemasa (Naoe Sukemasa)][N.B.T.H.K] Tokubetsu Hozon Token

Stock number:TA-050125

Paper(Certificate):[N.B.T.H.K] Tokubetsu Hozon Token

Country・Era:Hitachi・Late Edo period 1800

Blade length(Cutting edge): 19.0cm

Curve(SORI): 0.0cm

Width at the hamachi(Moto-Haba): 2.13cm

Thickness at the Moto-Kasane: 0.62cm

Wide at the Kissaki(Saki-Haba): 1.75cm

Thickness at the Saki-Kasane: 0.50cm

Habaki: One part, Silver foil Habaki

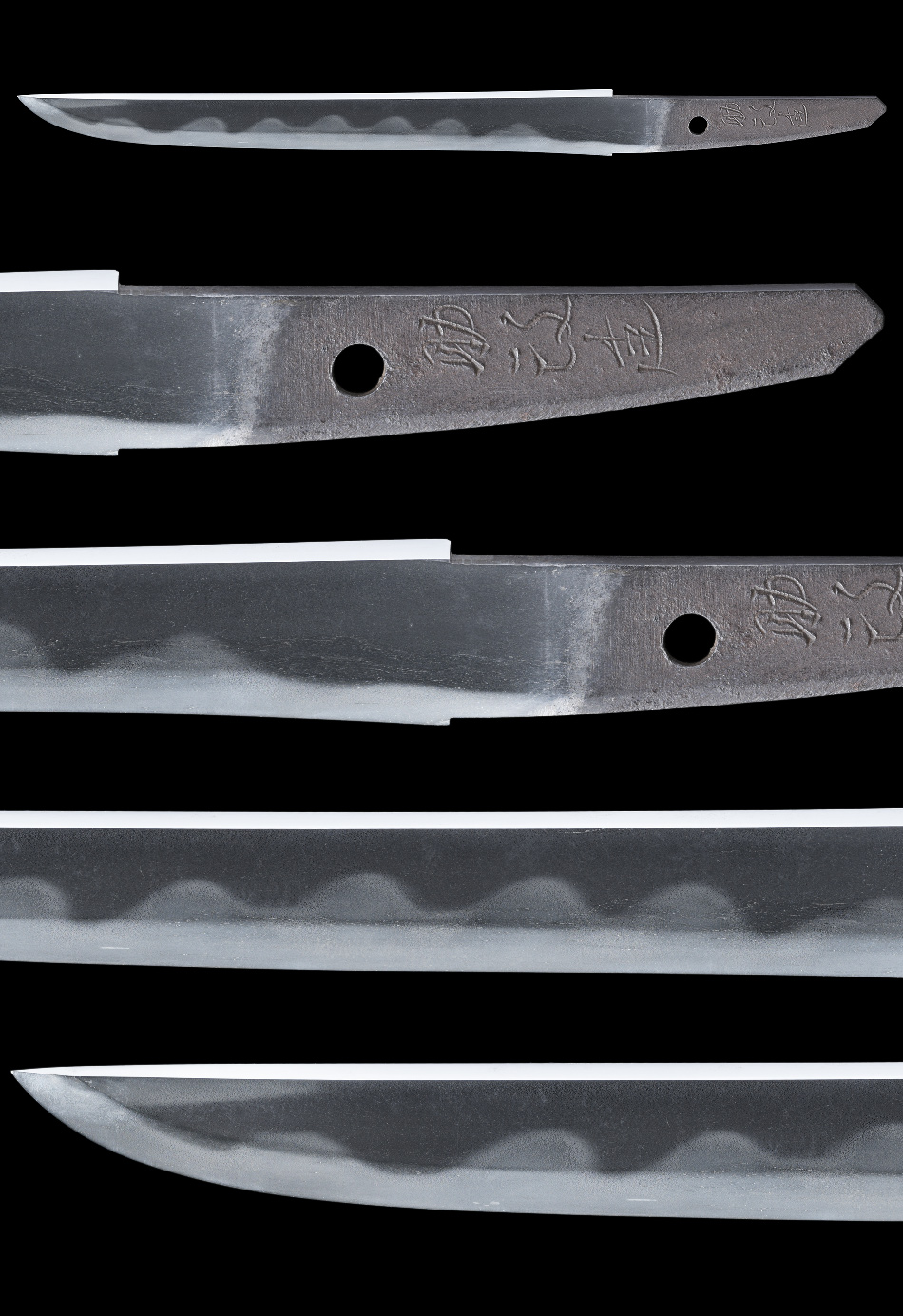

Sword tang(Nakago): Unaltered, Kesho-sujikai file pattern

Rivet Holes(Mekugiana):1

Length of Koshirae :about 38.0cm

Shape(Taihai): Katakiriha-zukuri, Iorimune

Jigane(Hada): Ko-itame

Temper patterns(Hamon): Gunome-midare

Temper patterns in the point(Bohshi): Komaru round tip

Registration Card: Tokyo

【Additional Information】

直江助政は、江戸後期 水戸藩に召し抱えられた刀工で、直江新蔵と称します。摂津国尾崎助隆に鍛刀技を学び、また刀剣に大変関心が深く、作刀も行っていた同藩主 徳川斉昭(烈公)の御相手鍛冶に奉仕していた事でも有名であります。「水戸住助政」、「助政」、「常州水府住直江助政」などと銘を刻します。同時期の水戸刀工である市毛徳鄰や直江助共、勝村徳勝、関内徳宗などと並び評される水戸を代表する名工です。助政の刀は、現在でも水戸藩士を祖先とする御家などで大切に家宝として継いでいかれている事もあり、市場で見かける機会はほとんどありません。

本刀体配は、片切刃造、刃長は六寸三分、身幅重ね共に尋常で、僅かに内反りとなる刀姿です。地鉄は小板目肌に地沸微塵に付き、細かく地景が入る、鉄色冴えた美しい鍛肌となります。刃文は小沸出来の互の目乱れで、刃縁に小沸が良く付き、匂口深く、柔らかに爛々と冴えます。師である尾崎助隆の作風を踏襲した抜群の焼刃を呈します。帽子はそのまま小丸に返ります。茎は生ぶ、化粧筋違鑢で、刀工銘と年紀を刻します。拵は波濤図銀一作金具でまとまった上品な合口短刀拵が附いております。水戸藩抱工である直江助政の刀剣は出物が極めて少なく、売りに出される事は滅多にないため、本作は同工の稀少な逸品でございます。白鞘、銀無垢一重はばき、変塗鞘合口短刀拵、特別保存刀剣鑑定書。

For Reference Only. All prices and settlements are in Japanese yen.