Tanto [Hideaki (Horii Hideaki)][N.B.T.H.K] Tokubetsu Hozon Token

Stock number:TA-100125

Paper(Certificate):[N.B.T.H.K] Tokubetsu Hozon Token

Country・Era:Hokkaido・Taisho era 1923

Blade length(Cutting edge): about 20.6cm

Curve(SORI): 0cm

Width at the hamachi(Moto-Haba): 1.93cm

Thickness at the Moto-Kasane: 0.75cm

Wide at the Kissaki(Saki-Haba): 1.65cm

Thickness at the Saki-Kasane: 0.70cm

Habaki: One part, Wooden Habaki

Sword tang(Nakago): Unaltered,Kesho Sujikaiyasuri file pattern

Rivet Holes(Mekugiana): 1

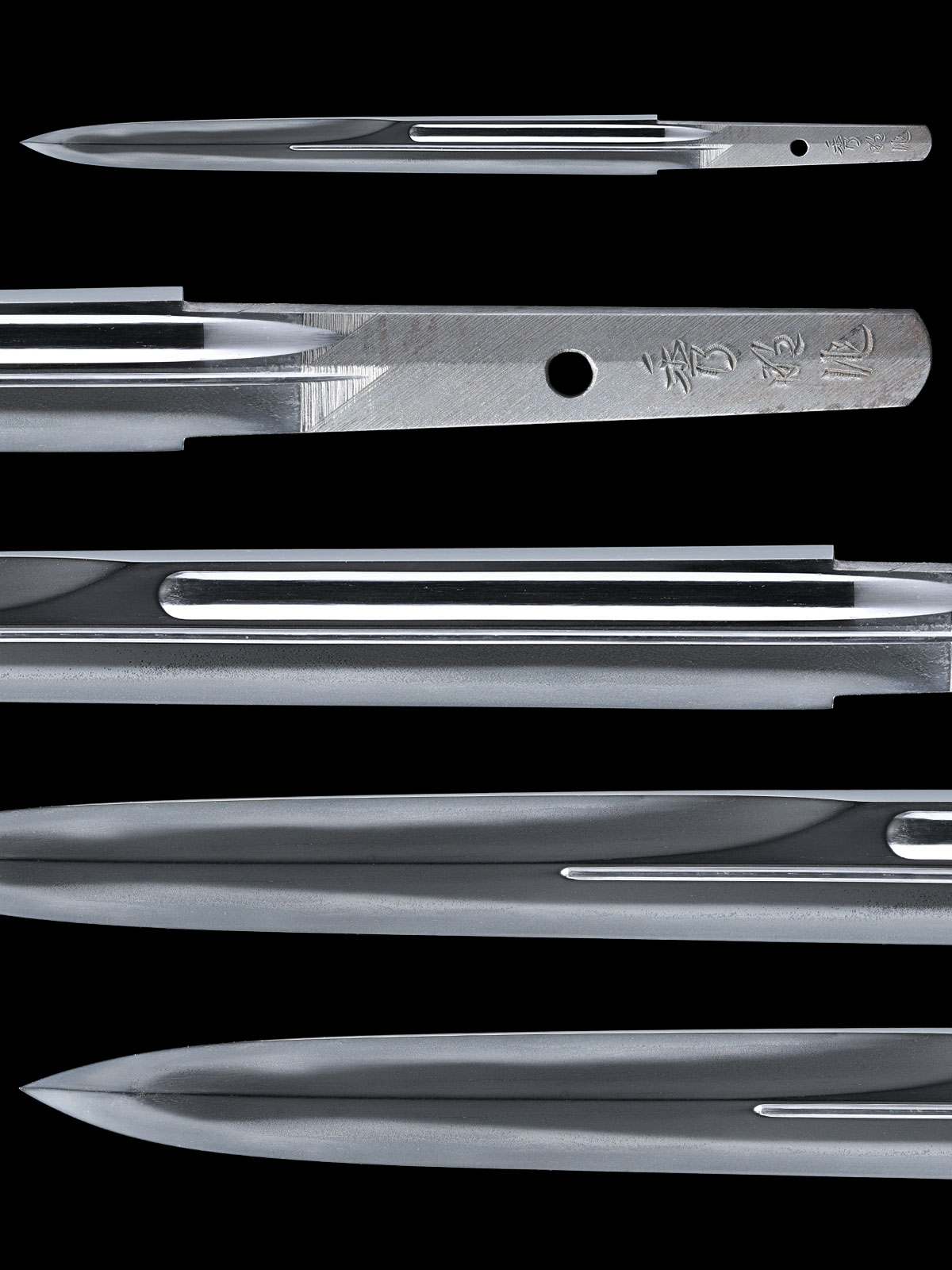

Shape(Taihai): Kanmuri-otoshi-zukuri, Iorimune

Engraving: Bo-hi and Soe-hi on each side

Jigane(Hada):Koitame

Temper patterns(Hamon):Suguha,Notare

Temper patterns in the point(Bohshi):

Registration Card: Tokyo 1956

【Additional Information】

秀明(堀井俊秀)は、明治十九年(1886)、滋賀県下坂元で徳田広吉の三男として生まれ、幼名を兼吉といい、堀井家の遠縁にあたります。明治三十四年(1901)、堀井胤吉の弟子で農具鍛冶の松田胤勝に入門します。明治三十七年(1904)には、高輪の三宮男爵邸内の堀井胤明門人となり、「兼明」と改名します。翌明治三十八年(1905)には、三宮男爵が逝去され、同地の鍛刀所を引き払い、胤明と親交のあった桜井正次を頼って、師と共に鎌倉瑞泉寺鍛刀所に移りました。堀井家初代当主 胤吉は、月山貞吉、大慶直胤の両名の弟子であって、どちらも水心子正秀の弟子でした。その流れを汲む胤明の弟子 兼明(俊秀)は、大正二年(1913)に水心子正秀の「秀」の字をもらって、「秀明」と銘を改めています。大正七年(1918)には、宮内省の日本刀技術保存、刀匠保護への呼びかけに応じる形で、堀井家当主胤明・秀明(俊秀)が招聘され、日本製鋼(現 株式会社日本製鋼所)室蘭工業所に入社、瑞泉鍛刀所が開設されます。昭和三年(1928)、秀明は、日露戦争で帝國連合艦隊の旗艦であった戦艦「三笠」の砲身の残り鉄を用い、所謂「三笠刀」の製作を始めます。昭和八年(1933)、皇太子(明仁親王)殿下が御生誕され、翌昭和九年(1934)、秀明は、刀銘に「明」の字を下に使っていることを不敬に感じ、「俊秀」と改名しています。昭和十七年(1942)、人間国宝 高橋貞次のほか同工は、満州国建国十周年記念の謝恩刀を製作しており、翌昭和十八年(1943)に没しています。

同工作風は、水心子流の備前伝、丁字乱れや互の目乱れが多くあります。日本刀の伝統の復興に貢献した事で知られる栗原彦三郎による聖代刀匠位列表では、「神品の列 最上大業 取締役格」に列する十二名の筆頭に挙げられ、昭和初期の代表工であり、元帥刀作刀を下命された4名の内の一人でもあります。

本作は刃長が六寸八分、冠落造の短刀です。地鉄は小板目肌に地沸厚く付いて、精強で綺麗な肌合いとなります。刃文は沸出来の直刃に浅い湾れを交え、刃縁に処々荒い沸が付いて匂口良く冴えます。帽子はそのまま直ぐで先小丸に長く返ります。茎は、生ぶ、化粧鑢で仕立て、二字で刀工銘、裏に年紀を切ります。昭和初期の名工 堀井秀明(俊秀)の冠落造の短刀です。風格のある変わり造の刀姿、地刃荒い沸を交えて、力強い仕上がりとなる同工の優品です。

For Reference Only. All prices and settlements are in Japanese yen.