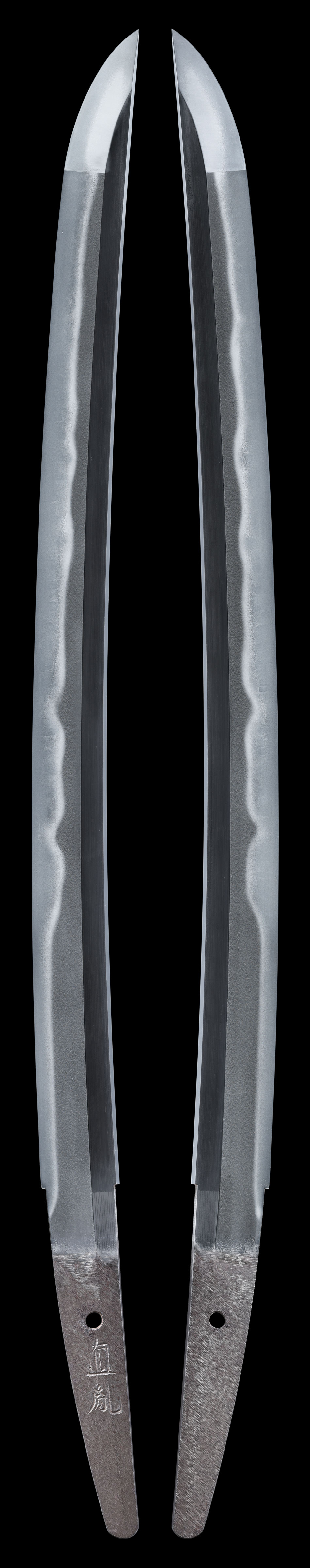

Wakizashi [Naotane(Taikei Naotane)] [N.B.T.H.K] Tokubetsu Hozon Token

Stock No:WA-050225

Paper(Certificate): [N.B.T.H.K] Tokubetsu Hozon Touken

Country(Kuni)/Period(Jidai): Edo(Tokyo), Late Edo period about 1831~

Blade length(Cutting edge): 47.8 cm

Curve(SORI):0.8 cm

Width at the hamachi(Moto-Haba): 3.25 cm

Thickness at the Moto-Kasane: 0.73 cm

Wide at the Kissaki(Saki-Haba): 2.80 cm

Thickness at the Saki-Kasane: 0.60 cm

Habaki: One parts, gold foil Habaki

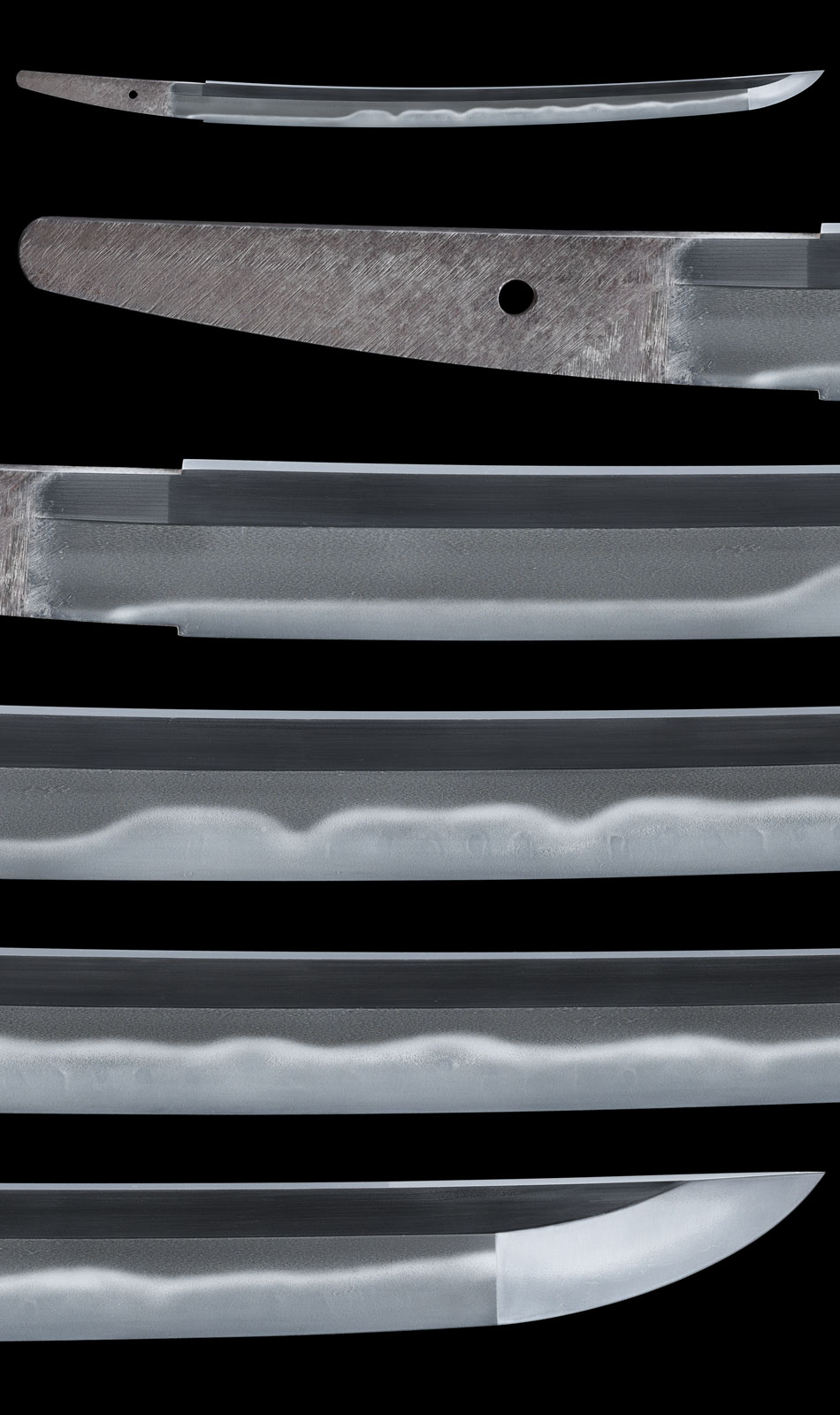

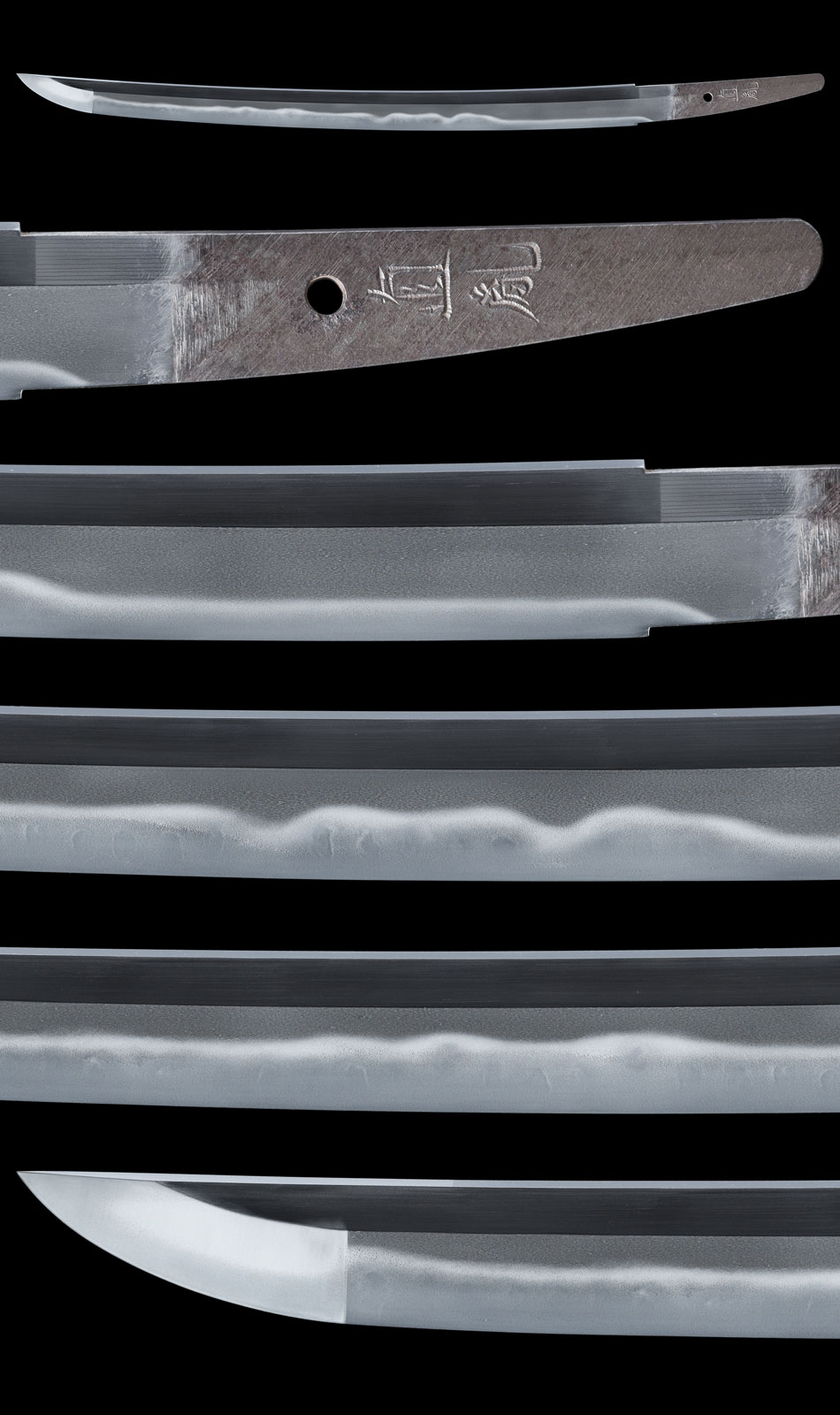

Sword tang(Nakago): Unaltered, Kesho sujikai file pattern

Rivet Holes(Mekugiana): 1

Length of Koshirae : about 70cm

Shape(Taihai): Shinogizukuri, Iorimune, Chu-kissaki,

Jigane(Hada): Ko-itame

Temper patterns(Hamon): Hakogakakatta suguha with gunome-ashi

Temper patterns in the point(Bohshi): Sugu then komaru round tip

Registration Card: Mie

【Additional Information】

大慶直胤は本名を荘司(庄司)蓑兵衛、大慶と号しました。安永七年、出羽国山形に生まれ。造大慶直胤、大慶直胤造、荘司箕兵衛大慶直胤、出羽国住人大慶庄司直胤、直胤、美濃守直胤などの銘を切ります。水心子正秀の門に入り、初期は濤瀾乱れに始まり、丁字乱れの備前伝、柾目肌の大和伝、尖り刃を交えた美濃伝、大乱れの相州伝、中直刃の山城伝を焼き、器用な直胤は五箇伝の伝法全てに通じ、特に備前伝、相州伝に於いて傑出した作品を多く遺し、その技量は新々刀期の刀工中随一と言われています。姿豪壮な作品に大乱相州伝があり、板目肌の中に渦巻肌を現す様は直胤独特の手癖です。山形藩主 秋元家に仕えて文政四年~五年頃に筑前大掾を受領し、寛永元年には美濃守を受領。作刀期間は五十年にも及びます。刀身の彫刻がある刀には本荘義胤の作が多く現存します。同工の類まれなる技能を見込んだ権力者からの要望多く、同工は日本各地を巡って鍛刀しています。鍛刀した刀剣には鍛刀地の地名を刻印するものがあり、判明しているものだけで十六ヶ所を数えています。

本刀体配は、刃長が一尺五寸八分。身幅広く、重ね尋常、反り浅めで、切っ先延びる、手持ち重量感のある豪壮な姿の脇差です。地鉄はよく練られた小板目肌で、地沸が付いて、精良な肌合いを示します。刃文は箱がかった直刃を焼き、刃中には互の目足が頻りに入ります。刃縁に小沸が良く付き、匂口柔らかに明るく冴えます。帽子はそのまま直ぐで先小丸に返ります。茎は生ぶ、化粧筋違鑢がかかり、二字で刀工銘を刻します。水心子正秀門で、新々刀期随一の巧手、大慶直胤の脇差です。力強い刀姿で、地刃共に仕立て良く、同工の高い技量が存分に発揮された気品のある御刀です。白鞘、金着せ一重はばき、茶石目地塗鞘脇差拵、特別保存刀剣鑑定書。

For Reference Only. All prices and settlements are in Japanese yen.