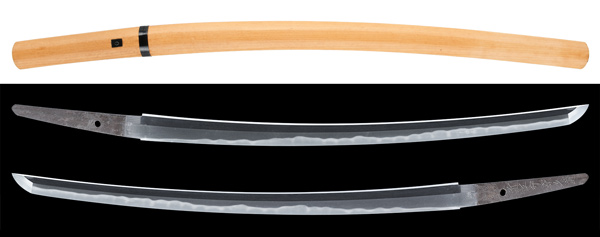

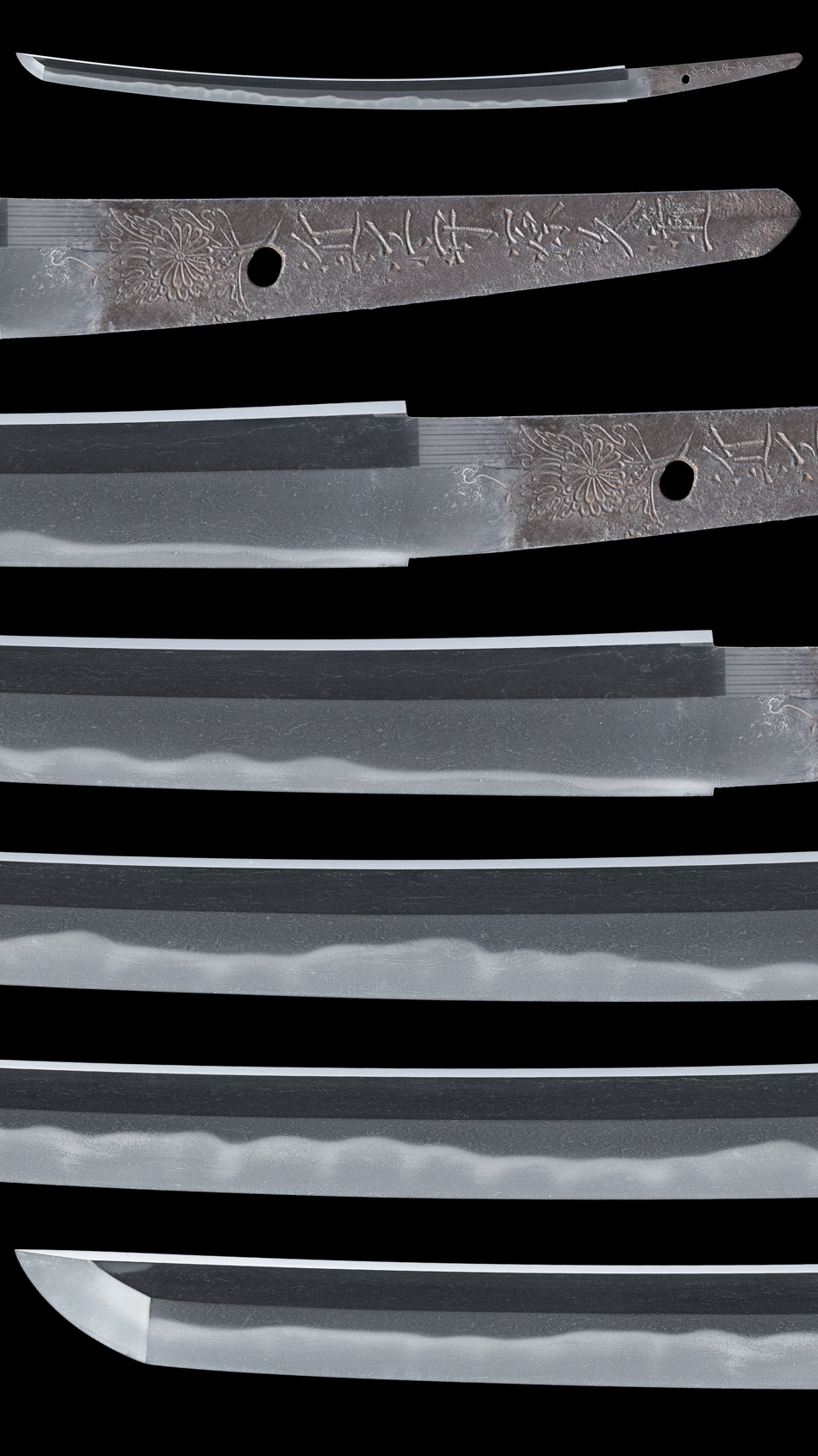

Wakizashi [(Edakiku-mon) Omi-no-kami Minamoto Hisamichi][N.B.T.H.K] Tokubetsu Hozon Token

Stock No:WA-070325

Paper(Certificate): [N.B.T.H.K] Tokuebtsu Hozon Token

Country(Kuni)/Period(Jidai): Yamashiro(Kyoto), Middle Edo period about 1673~

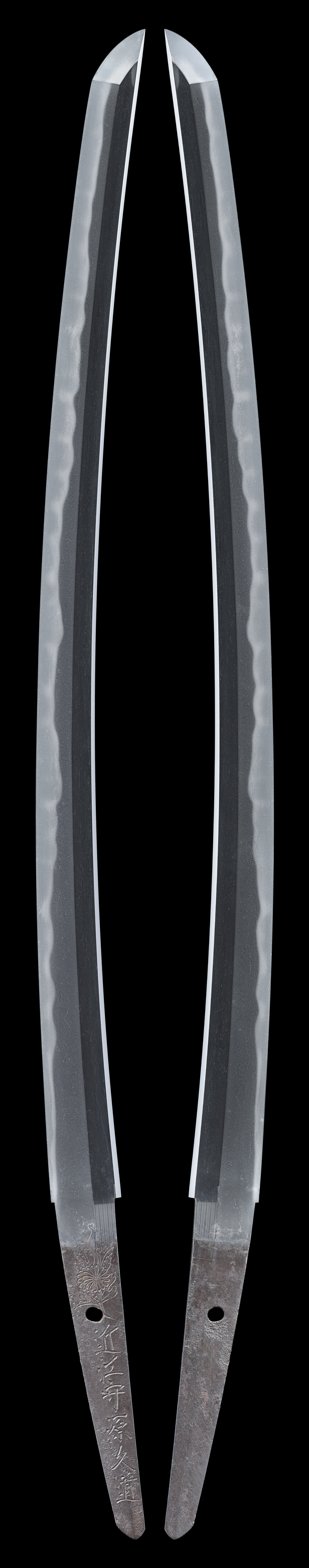

Blade length(Cutting edge): 54.8cm

Curve(SORI): 1.8cm

Width at the hamachi(Moto-Haba): 3.31cm

Thickness at the Moto-Kasane: 0.77cm

Wide at the Kissaki(Saki-Haba): 2.45cm

Thickness at the Saki-Kasane: 0.50cm

Habaki: Two parts, Gold foill Habaki

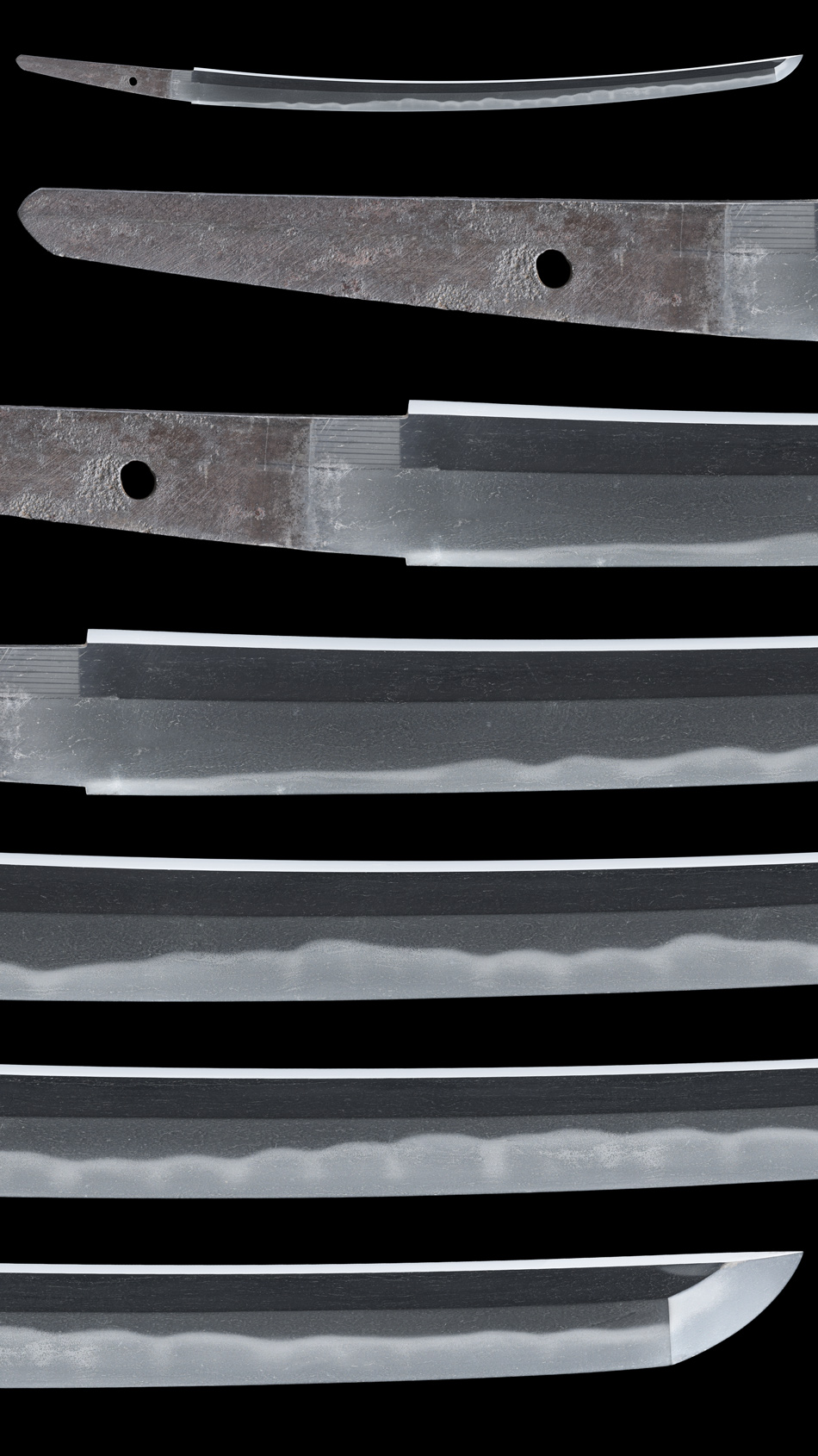

Sword tang(Nakago): Unaltered, Sujikai file pattern

Rivet Holes(Mekugiana): 1

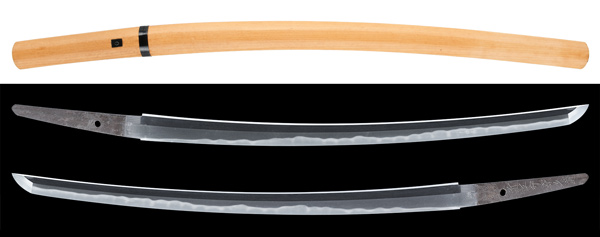

Shape(Taihai): Shinogizukuri, Iorimune,Chu-kissaki

Jigane(Hada): Itame

Temper patterns(Hamon): Gunome-midare

Temper patterns in the point(Bohshi): Asaku notare then komaru round tip

Registration Card: Tokyo

【Additional Information】

初代近江守久道は名を堀太郎兵衛、寛永三年江州野州郡に生まれ、上京して二代伊賀守金道の門人となり、三品姓を許されて久道と銘し、寛文二年(1662)三十七歳にて近江守を受領しました。この頃菊紋を拝領許されて、以降は茎に菊紋あるいは枝菊紋を切り添えるようになります。寛文五年より元禄末年頃まで作品を残しました。他説を有しますが、初代近江守久道は、伊賀守金道、来金道、丹波守吉道、越中守正俊と共に、「京五鍛冶」と称される刀工の一人と云われます。

本作刃長は一尺八寸強。身幅広く、重ね尋常、反りが適度に利き、中切っ先となる刀姿の一振です。鍛は板目肌、総体肌が現れて、地沸付き、肌目に沿って細かに地景が入り、よく練られた強靭な地鉄を呈します。刃文は互の目乱れで、刃縁に沸良く付いて明るく冴えます。刃中には足よく入り、一部、砂流しや金線がかかり、盛んに働きます。帽子は乱れの勢いを抑えて、浅く湾れ込み先小丸に返ります。茎は生ぶ、筋違鑢で仕立て、枝菊紋を冠し、刀工銘を切ります。本刀、近江守源久道の一作。上品で且つ堂々たる刀姿で、勢いのある派手やかな焼刃が特徴である同工の入念作としてご紹介いたします。白鞘。金二重はばき。特別保存刀剣鑑定書。

For Reference Only. All prices and settlements are in Japanese yen.