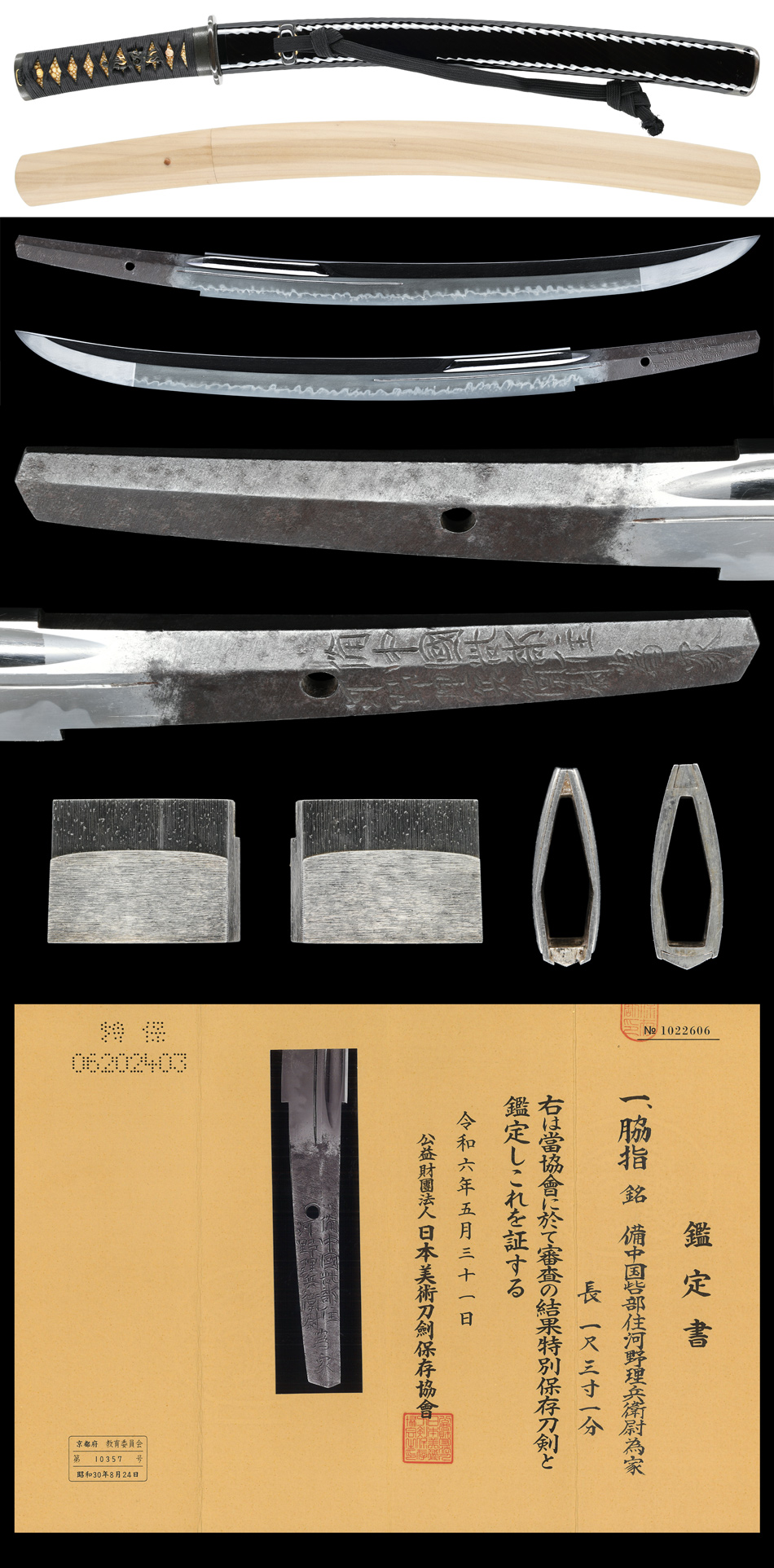

Wakizashi [Bicchukoku-azae-ju Kono-rihei-no-jo Tameie] [N.B.T.H.K] Tokubetsu Hozon Token

Stock No:WA-080125

Paper(Certificate): [N.B.T.H.K] Tokuebtsu Hozon Token

Country(Kuni)/Period(Jidai): Bicchu(Okayama), Early Edo period about 1624~

Blade length(Cutting edge): 39.8cm

Curve(SORI): 1.3cm

Width at the hamachi(Moto-Haba): 3.17cm

Thickness at the Moto-Kasane: 0.82cm

Wide at the Kissaki(Saki-Haba): 2.80cm

Thickness at the Saki-Kasane: 0.70cm

Habaki: Two parts, Silver foill Habaki

Sword tang(Nakago): Unaltered, Kattesagari file pattern

Rivet Holes(Mekugiana): 1

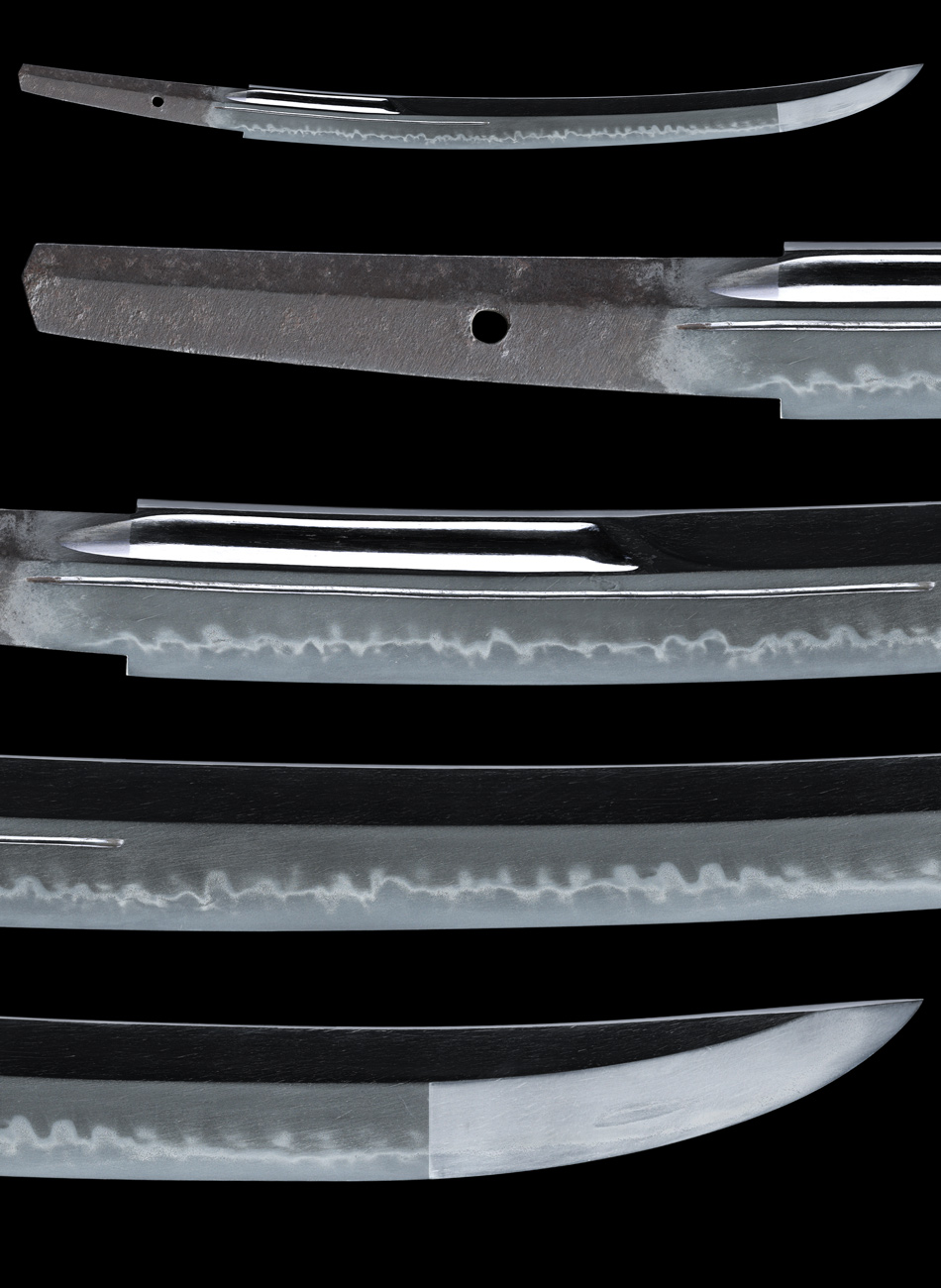

Shape(Taihai): Unokubizukuri, Iorimune,O-kissaki

Engraving: Koshi-hi and Soe-hi

Jigane(Hada): Itame with Jinie and Chikei

Temper patterns(Hamon): Choji with Gunome, Kataochi-gunome and Togariba

Temper patterns in the point(Bohshi): Midarekomi then round tip

Registration Card: Kyoto

【Additional Information】

古刀期より備中高梁の北方に位置する水田・呰部の地には鍛冶群が栄えました。戦国末期、刀剣の需要が急激に高まる中、松山城主の三村氏や毛利氏、呰部城主の植木氏の需要に対して、水田国重、呰部為家の他、多くの刀工が仕え作刀していました。備中水田一門は、古青江為次の末裔にあたり、本作の備中呰部為家は、世に呰部水田(あざえみずた)と称される河野理兵衛尉為家の作になります。

本作の体配は、刃長が一尺三寸一分で、身幅元先で広く、重ね尋常、鎬筋がキッチリと立って、反り適度、大切っ先となる健全で、豪壮な鵜の首造の脇差です。地鉄は良く練れて詰んだ板目肌に地沸が良く付き、地景が入ります。刃文は丁子を基調として互の目、片落ち風の互の目、尖り刃などが交じり、一部逆がかり、総体勢いのある焼刃となります。刃縁に処々荒い沸を交えて、匂口明るく冴えます。刃中には足、葉が入って働きます。帽子はそのまま乱れ込み先丸く返ります。茎は生ぶ、勝手下がり鑢目で、刀工銘を刻します。刀と一緒に、刻鞘の上品な拵が附いております。本品は、新刀期 備中鍛冶の代表工である河野理兵衛尉為家の一口。力強い体躯に勢い盛んな乱れ刃を焼いており、同工の卓越した技量が示された秀作です。白鞘、銀無垢二重はばき、黒呂塗斜刻鞘脇差拵、特別保存刀剣鑑定書。

For Reference Only. All prices and settlements are in Japanese yen.