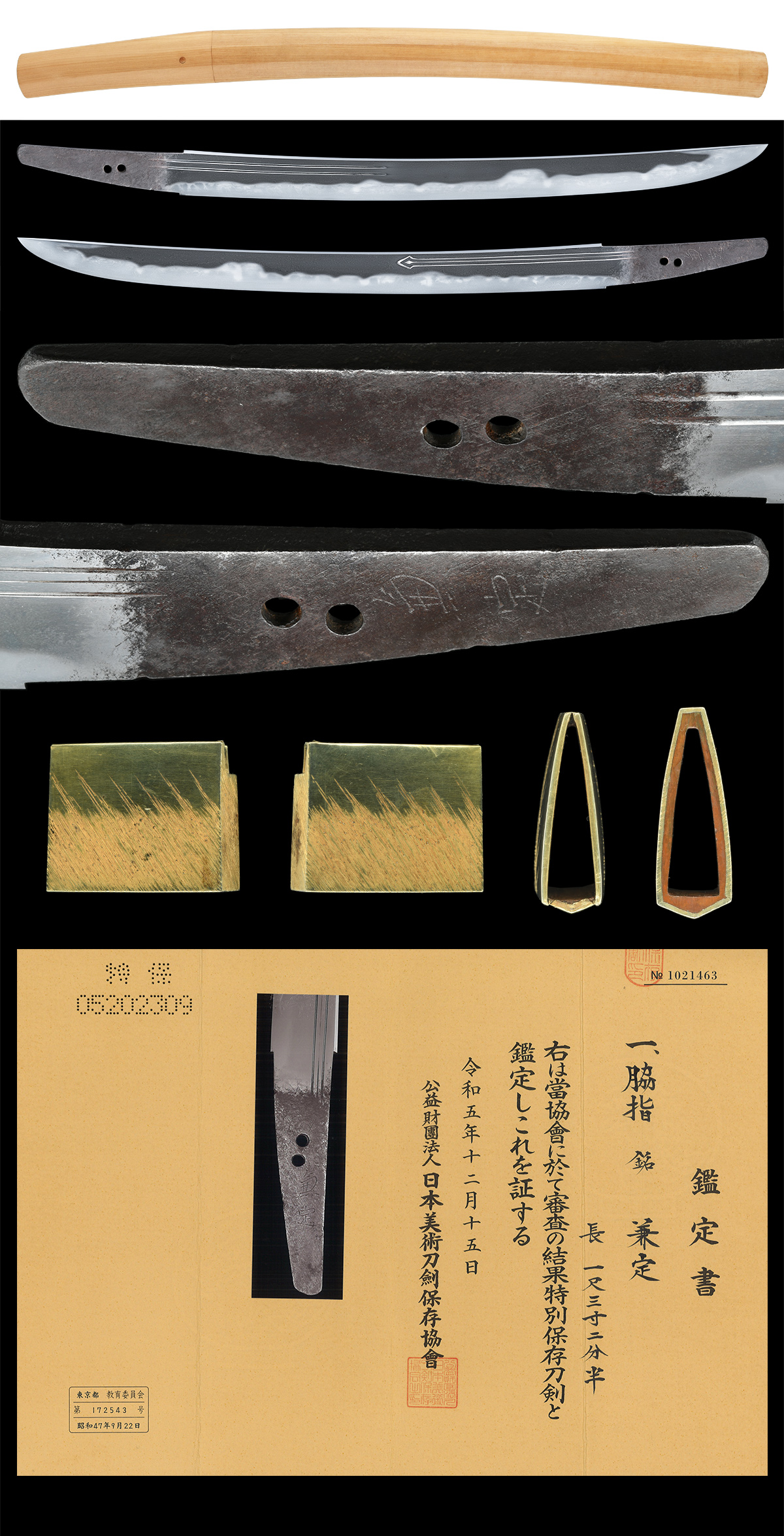

Wakizashi [Kanesada] [N.B.T.H.K] Tokubetsu Hozon Token

Stock No:WA-090125

Paper(Certificate): [N.B.T.H.K] Tokuebtsu Hozon Token

Country(Kuni)/Period(Jidai): Mino(Gifu), Adsuchi Momoyama period about 1573~

Blade length(Cutting edge): 40.3cm

Curve(SORI): 0.6cm

Width at the hamachi(Moto-Haba): 3.15cm

Thickness at the Moto-Kasane: 0.67cm

Wide at the Kissaki(Saki-Haba): 2.75cm

Thickness at the Saki-Kasane: 0.55cm

Habaki: One part, gold foill Habaki

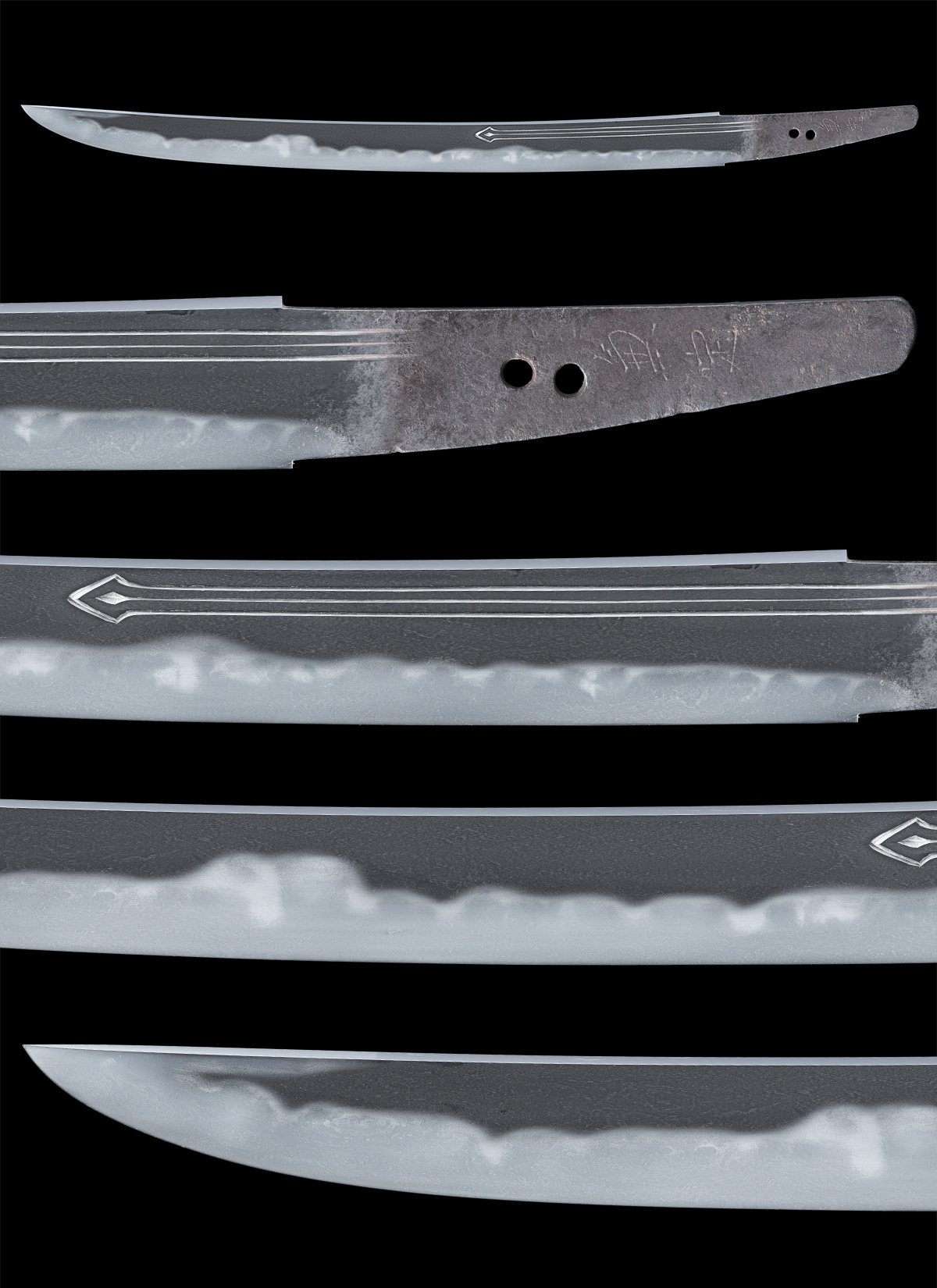

Sword tang(Nakago): Unaltered, Higaki file pattern

Rivet Holes(Mekugiana): 2

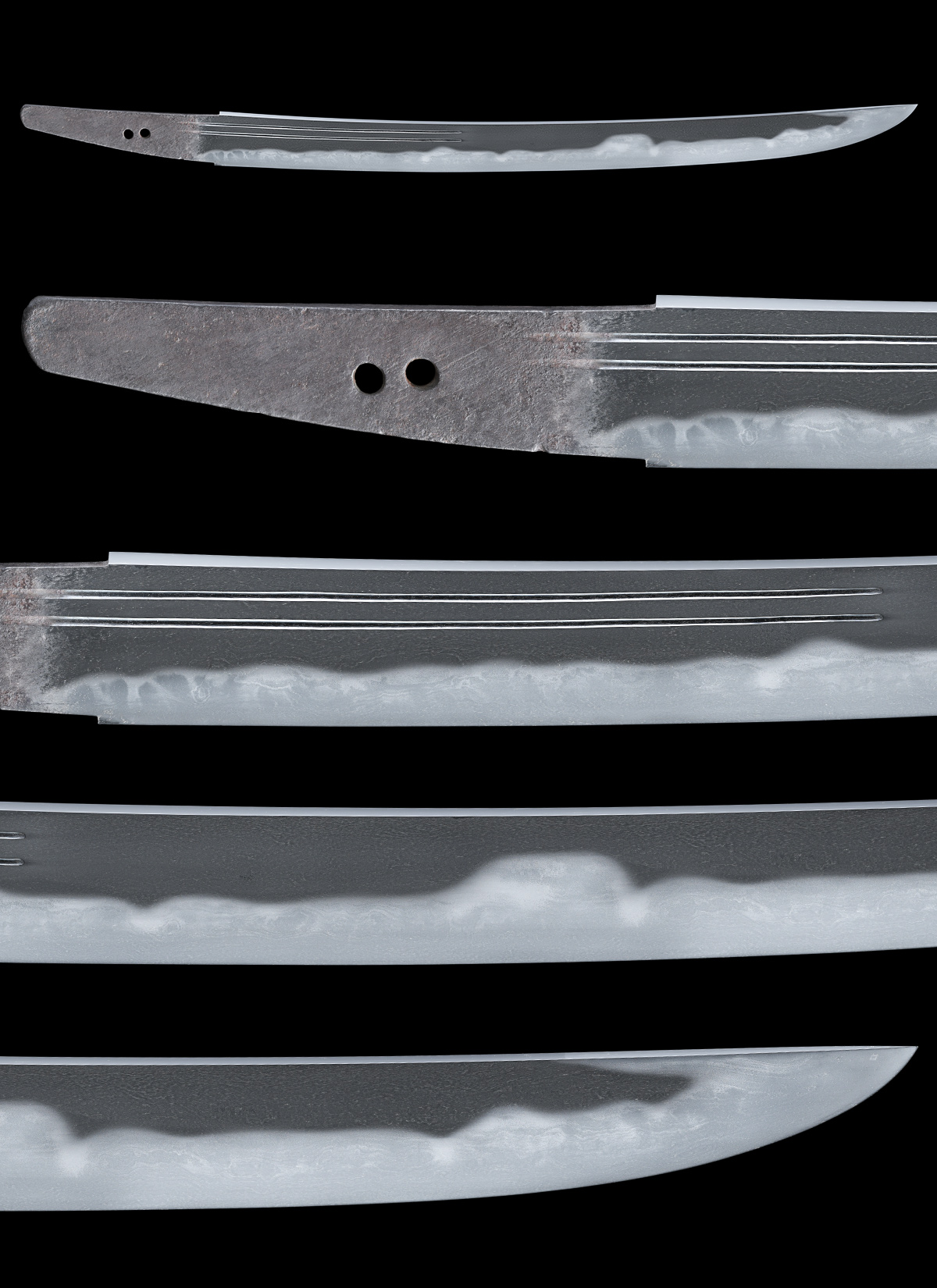

Shape(Taihai): Hirazukuri, Iorimune,Chu-kissaki

Engraving: Front Suken, Back Gomahashi

Jigane(Hada): Itame

Temper patterns(Hamon): Choji-midare

Temper patterns in the point(Bohshi): Midarekomi then Jizo style hakikake round tip

Registration Card: Tokyo

【Additional Information】

濃州赤坂は現在の岐阜県大垣市にあたり、古くから金生山の中央部、更紗山(さらさやま)からは、石灰石とともに良質な赤鉄鉱が採掘されており、これらを用いた製鉄の技術が伝わりました。つまりこの地は原料の鉄に恵まれた、刀作りに適した地であったといえます。同地に永正頃より、兼定、兼元などが出て、美濃鍛冶の双璧として活躍しました。兼定一派は、初代の親兼定、二代和泉守兼定(之定)、三代の疋定が著名で、兼元と同様に同銘が後代まで続いています。同時期の関物と比較して鍛えが良く、刃文は直刃、互の目乱れともに上手であります。本作の兼定は、安土桃山時代 天正頃、所謂「新古境」の一作と鑑られます。

本作体配は、刃長が一尺三寸二分半、反り頃合い、寸が延びて幅広な平造姿の脇差です。表に素剣、裏に護摩箸を彫刻します。地鉄は板目肌詰んで、刃寄り流れ心を交え、地沸微塵に付き、肌目に沿って地景入り、澄んで鉄色よく冴えた鍛を呈します。刃文は匂出来、総体焼頭の揃った丁子乱れを焼いて、刃縁に小沸が柔らかにつき、匂口明るく冴えます。刃中には、小足、葉が入り、処々金線が掛かって働きます。帽子はそのまま乱れ込んで地蔵風となり、先掃きかけて返ります。茎は生ぶ、檜垣鑢目で、二字で刀銘を刻します。古来より美濃関鍛冶の代表工として広く知られた兼定。本刀は、安土桃山頃の兼定の一作で、身幅広く、鋭い体躯の力感に富む出来口の優刀です。白鞘、金着一重はばき、特別保存刀剣鑑定書。

For Reference Only. All prices and settlements are in Japanese yen.