Wakizashi[Kanemoto(Magoroku)(Saijo-o-wazamono)][N.B.T.H.K]Tokubetsu Hozon Token

Stock number:WA-090625

Paper(Certificate): [N.B.T.H.K] Tokubetsu Hozon Token

Country(Kuni)・Era(Jidai): Mino(Gifu)・ Middle Muromachi period about 1528~

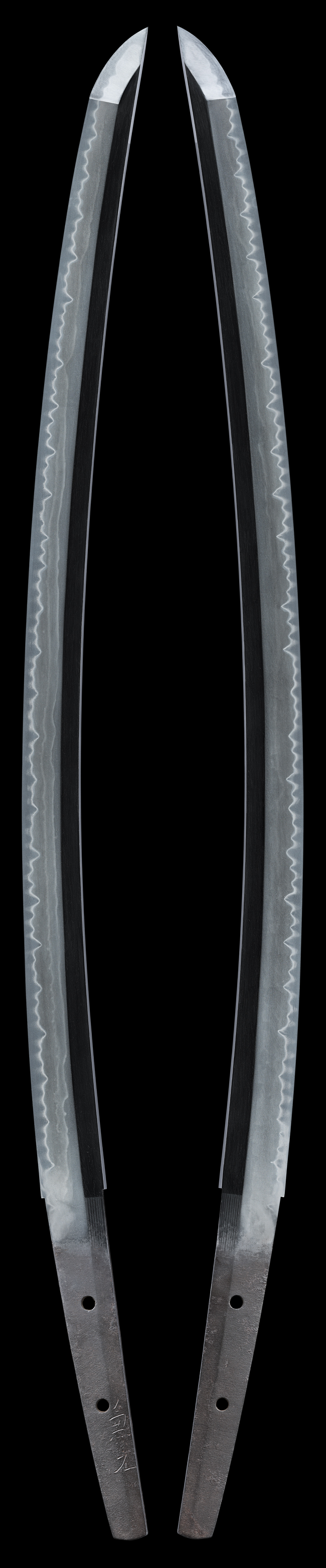

Blade length(Cutting edge): 51.4cm

Curve(SORI): 1.4cm

Width at the hamachi(Moto-Haba): 2.92cm

Thickness at the Moto-Kasane: 0.64cm

Wide at the Kissaki(Saki-Haba): 2.55cm

Thickness at the Saki-Kasane: 0.55cm

Habaki: One part, Gold foil Habaki

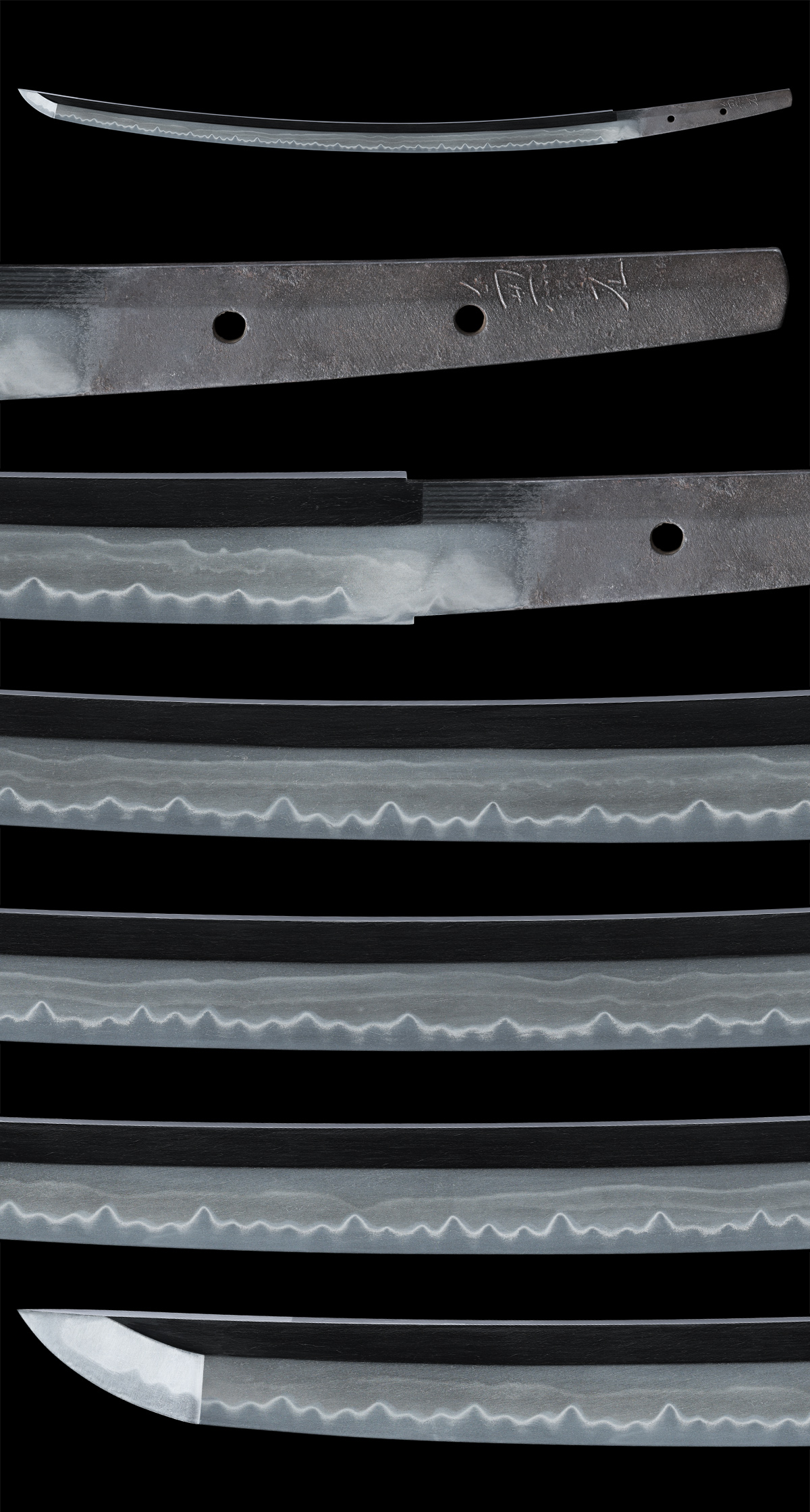

Sword tang(Nakago): front: Takano-ha file pattern,Back: Kiri file pattern

Rivet Holes(Mekugiana):2

Shape(Taihai): Hirazukuri, Iorimune

Jigane(Hada): Itame

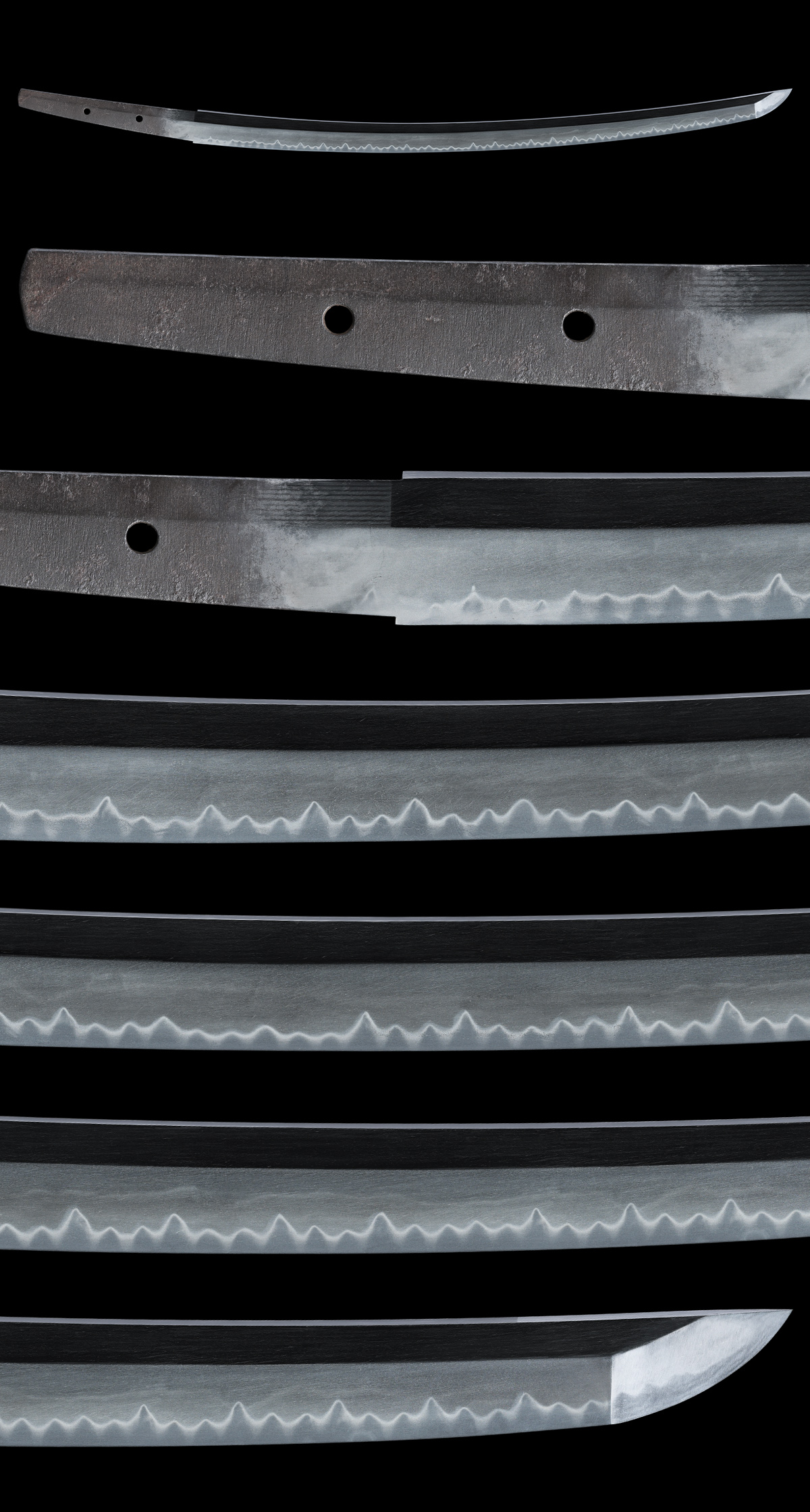

Temper patterns(Hamon): Sanbonsugi

Temper patterns in the point(Bohshi): Midarekomi then round tip

Registration Card: Gifu

【Additional Information】

濃州赤坂は現在の岐阜県大垣市にあたり、古より金生山の中央部、更紗山(さらさやま)からは、石灰石とともに良質な赤鉄鉱が採掘されており、これらを用いた製鉄の技術が伝わりました。つまりこの地は原料の鉄に恵まれた、刀作りに適した地であったといえます。室町時代には、当国における刀工数および作刀数は大きく飛躍し、美濃伝の完成を迎えます。室町時代 永正頃より、兼定、兼元などが出て、美濃鍛冶の双璧として活躍しました。両者共に同銘で代を重ねており、特に技量的に優れて成功を収めたのが、二代兼元で、孫六兼元と称されます。最上大業物としても知られ、斬れ味に富んで、古来武人に愛されました。孫六兼元及び同一門の作は、地鉄に軟らかみがあって大肌交じり、鎬地に柾目が目立ちます。刃文は、「関の孫六三本杉」と称される兼元独自の代表的な焼刃で、これは尖りごころの互の目を連ねた形が、杉木立を遠望する趣を想わせることから、この名が生じたと伝わります。また初代孫六兼元は、三本杉が必ずしも整然とは揃わず、後代は、より規則的で鋭角的な三本杉刃文が焼かれます。

本作体配は刃長が一尺七寸、身幅尋常、重ね確りとし、反りよく利いて中切っ先となる刀姿を呈します。地鉄は板目肌が良く練れて、流れごころ交じり、地沸付き、映りが明瞭に立ちます。焼刃は同工独自の三本杉刃文が焼かれ、崩れることなく抜群の出来栄えとなります。孫六兼元の刃は後代に比べ、完全な三本杉にはならないと語られますが、本作は互の目尖り刃が整然と綺麗に並んで、三本杉刃を構成しています。帽子は乱れ込み先丸く返ります。茎は磨上げながら鉄味よく残り、二字で銘が切られます。本刀は初代孫六兼元、二字在銘の貴重な脇差です。本工独自の三本杉刃文が破綻なく焼かれた同工の傑作としてご紹介いたします。白鞘、金着一重はばき、特別保存刀剣鑑定書。

For Reference Only. All prices and settlements are in Japanese yen.